Die Konzernmedien sind neoliberal oder rechtskonservativ und nicht links

aus dem "Katapult"

Die Konzernmedien der Oligarchen sind von der Konzernherrschaft überzeugt und sie müssen es sein. Berichten sie systemkritisch und konzernnfeindlich werden große Blätter keine Werbeaufträge mehr bekommen und sie gehen Pleite, weil die Betriebskosten und Gehälter große Summen verschlingen.

Deshalb ist es eigentlich logisch, dass Konzernnedien der Oligarchie entweder nur neoliberal pder konservativ bis rechtspopulistisch ticken können und niemals linkssozialistisch. Deshalb ist z B die marxistische Tageszeitung " Junge Welt" eine vergesellschaftete Genossenschaft.

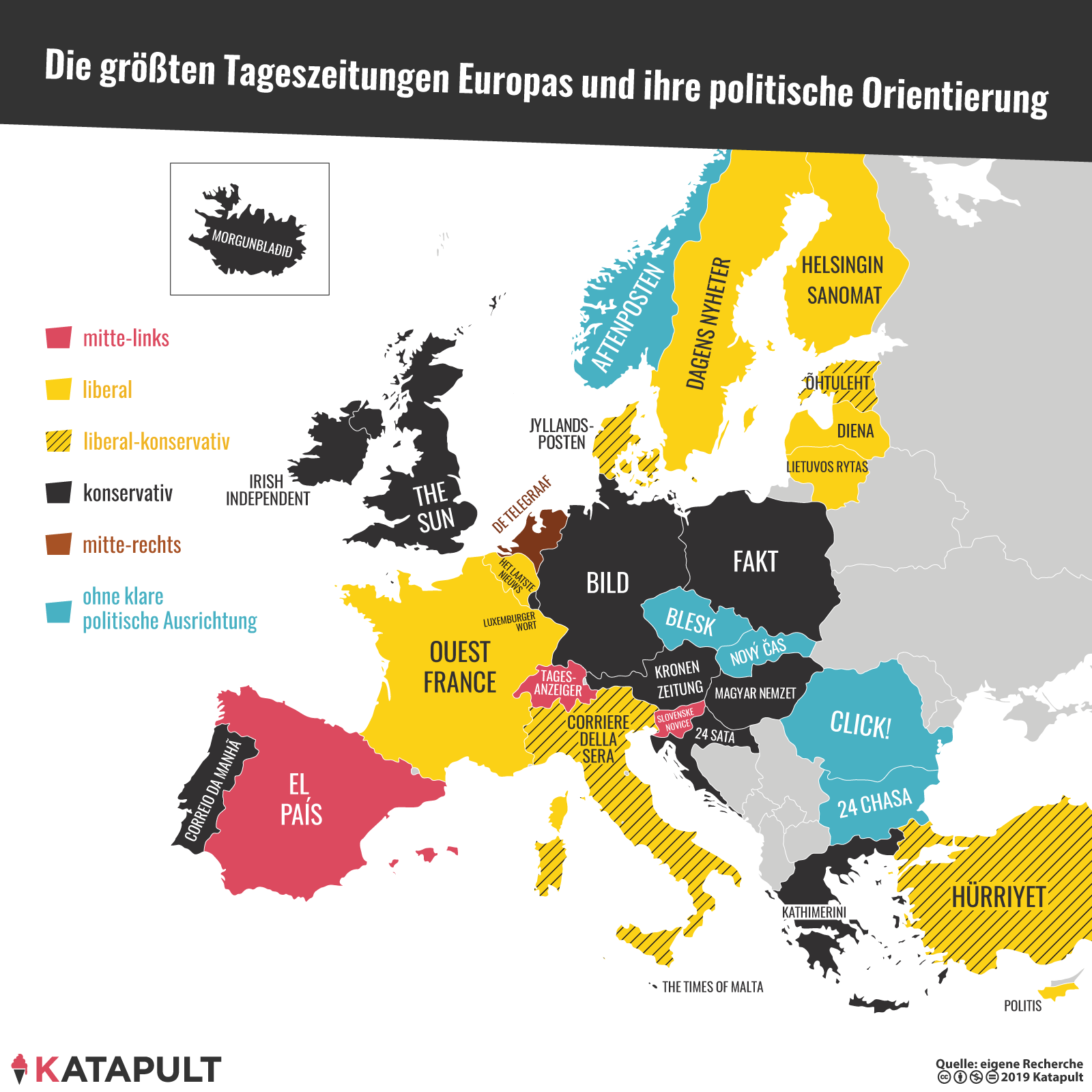

Seit einiger Zeit geht trotzdem die unsinnige Behauptung um, die Medien und Presse wären zu links. Das Geographie-Magazin Katapult hat sich das vor einiger Zeit mal genauer angeschaut. Die größten und auflagestärksten Zeitungen, Medien und Sender sind europaweit neoliberal und konservativ.

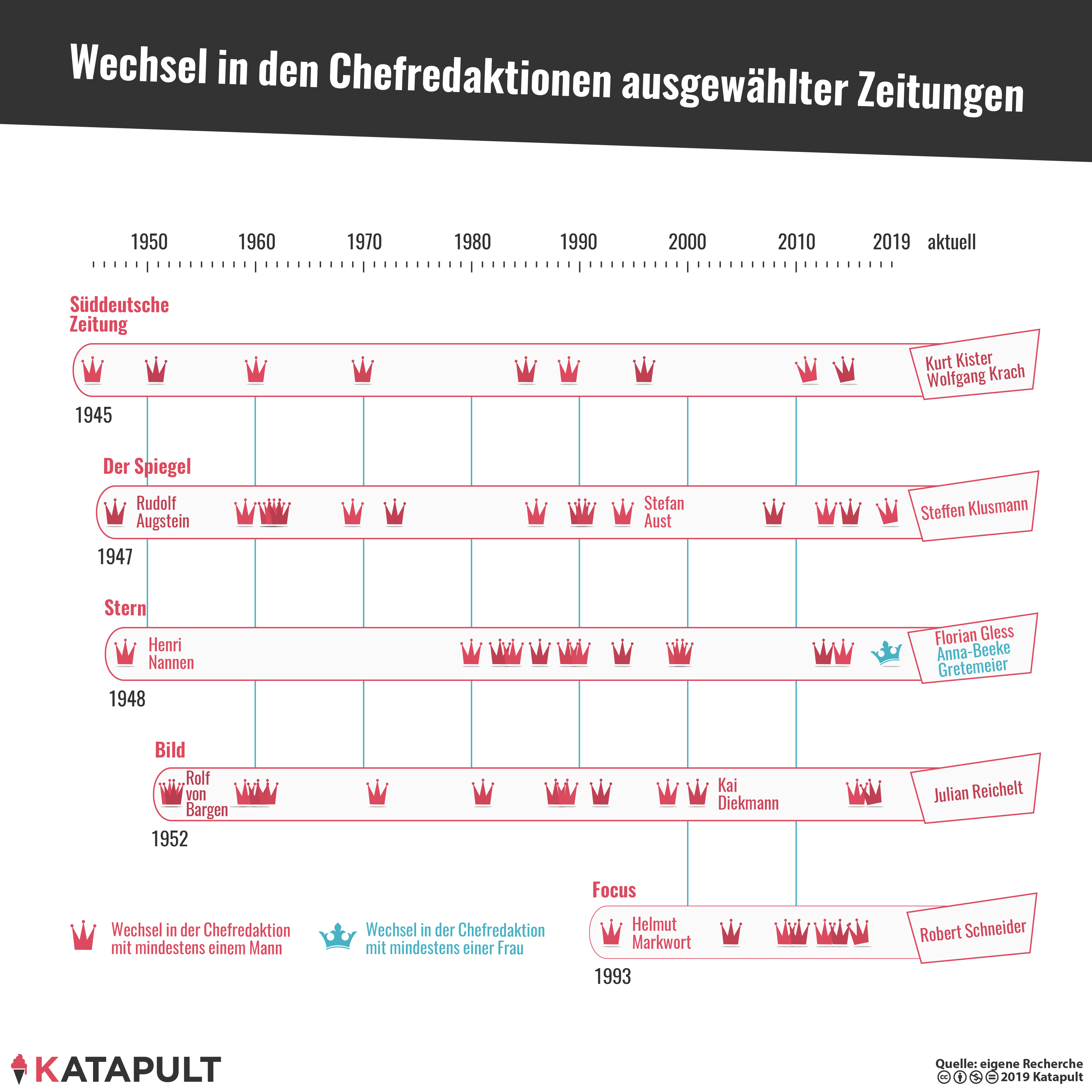

Zwar gibt es links eingestellte JournalistInnen, aber je höher man in der Hierarchie geht, desto konservativer wird es. Das ist natürlich gewollt, denn die Eigentümer der meisten Medien sind reiche oder superreiche Familien. Wenig überraschend halten die nichts von Gerechtigkeit und Umverteilung.

Man kann sich die Einseitigkeit vieler Medien beklagen, aber ganz sicher nicht, weil sie zu links sind. Wer über die Freiheit der Presse redet, muss auch über die Eigentümer-Struktur der Medien sprechen. Hier zählen nur Fakten, meint der Linkspartei-Vorsitzende Bernd Riexinger!

Das Medium "Katapult" arbeiet in einem unten verlinkten Artikel diese Realitäten der Medienlandschaft in Europa auf.

Nur neun Prozent der Politikjournalisten neigen der CDU/CSU zu, der FDP sogar nur etwas über sieben Prozent. Etwa ein Viertel hingegen fühlt sich den Grünen verbunden.

Aber auch die Grünen sind längst in dem eher rechtskompatiblen neoliberalen Lager angekommen - wie auch die Taz.

Die Daten stammen aus einer Studie der Freien Universität Berlin (2010) unter Leitung der Kommunikationswissenschaftlerin Margreth Lünenborg. Gemeinsam mit ähnlichen Untersuchungen aus den Jahren 2005 und 2017 dient die Erhebung zahlreichen rechtskonservativen Zeitungen wie »Compact« oder »Tichys Einblick« als Beleg, um ihre Kritik an der deutschen Presselandschaft zu untermauern. Doch auch Redakteure von »Spiegel« oder »NZZ« behaupten mit Blick auf diese Daten: Die deutschen Medien sind linksgrün.

Auch Politiker aus dem konservativen Spektrum beklagen eine »linke Meinungsvorherrschaft«. So stellte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt fest, Medien, Kunst und Kultur seien von linken Eliten besetzt und »zu Meinungsverkündern, selbst ernannten Volkserziehern und lautstarken Sprachrohren einer linken Minderheit« geworden. 2018 rief er deshalb zur »bürgerlich-konservativen Wende« auf.2

Die Zahlen scheinen eindeutig. Das Problem: Weder die zitierte Studie noch andere ähnliche Untersuchungen belegen die Behauptungen. Im Gegenteil, die Autoren dieser Studien weisen auf Nachfrage von Katapult darauf hin, dass ihre Ergebnisse häufig falsch interpretiert und bewusst verzerrend dargestellt würden. Belege für eine von Linken dominierte Presse sehen sie in ihren Studien nicht. Vielmehr müsse man die redaktionelle Linie des jeweiligen Mediums in den Blick nehmen und mit Hilfe von Inhaltsanalysen bewerten, welche politische Orientierung tatsächlich überwiege.3

Studien werden falsch zitiert

Häufig unterschlagen Redakteure die wichtigste Zahl: Die größte Gruppe der befragten Journalisten gibt an, sich keiner Partei verbunden zu fühlen. Im Fall der 743 von Lünenborg und Simon Berghofer befragten Politikjournalisten waren das 36,1 Prozent. Die Parteineigung von Journalisten lässt sich daher auch nicht problemlos mit der der Bevölkerung vergleichen, denn die Gruppe, die keine Präferenz nennt, ist auch nicht der Gruppe der Nichtwähler zuzuordnen.

Dennoch ist die Beobachtung richtig, dass sich die Mehrheit der Journalisten zumindest nicht rechts der Mitte verortet. Daraus abzuleiten, die deutsche Presse sei links und repräsentiere nicht die Bevölkerung, ist jedoch verkehrt.

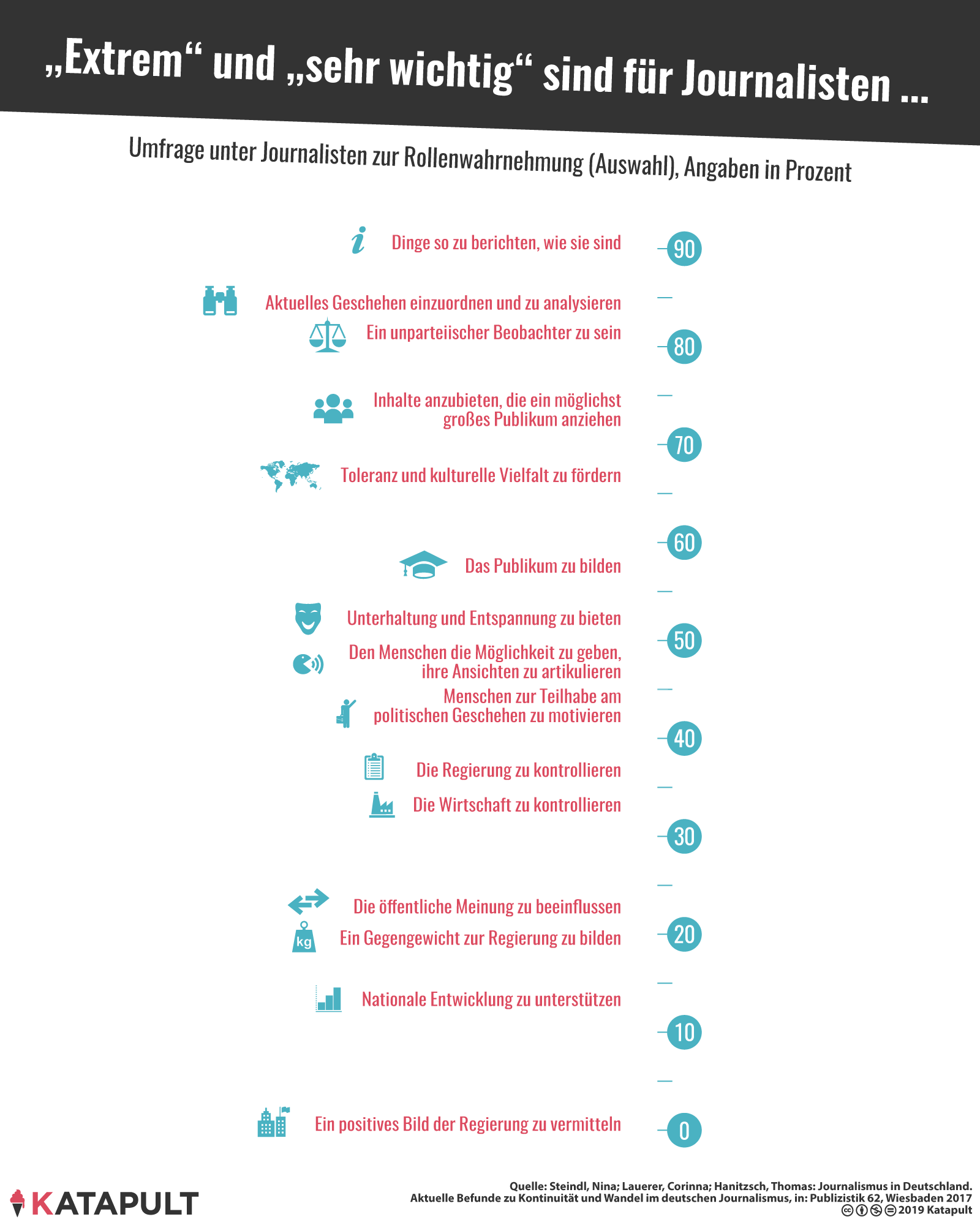

Inwiefern die persönliche politische Orientierung Einfluss auf die Berichterstattung hat, hängt von zahlreichen Faktoren ab, unter anderem dem beruflichen Selbstverständnis. Auch das erfragen die verschiedenen Journalismusstudien. Lünenborg und Berghofer verdeutlichen in ihrer Befragung, dass für über 80 Prozent der Befragten der Anspruch im Vordergrund steht, ihr Publikum neutral und präzise zu informieren.

Europa: Auflagenstärkste Zeitungen sind wirtschaftsliberal und rechts konservativ

Der vielleicht wichtigste Fehlschluss ist: Von der politischen Orientierung der befragten Journalisten lässt sich nicht unmittelbar auf deren Berichterstattung schließen. Entscheidend ist vielmehr, welche Reichweite die Medien haben, für die sie arbeiten – und welche politische Linie diese verfolgen. Die persönliche Orientierung eines Journalisten und die redaktionelle Linie des zugehörigen Mediums unterschieden sich zum Teil sehr deutlich, meint Lünenborg.

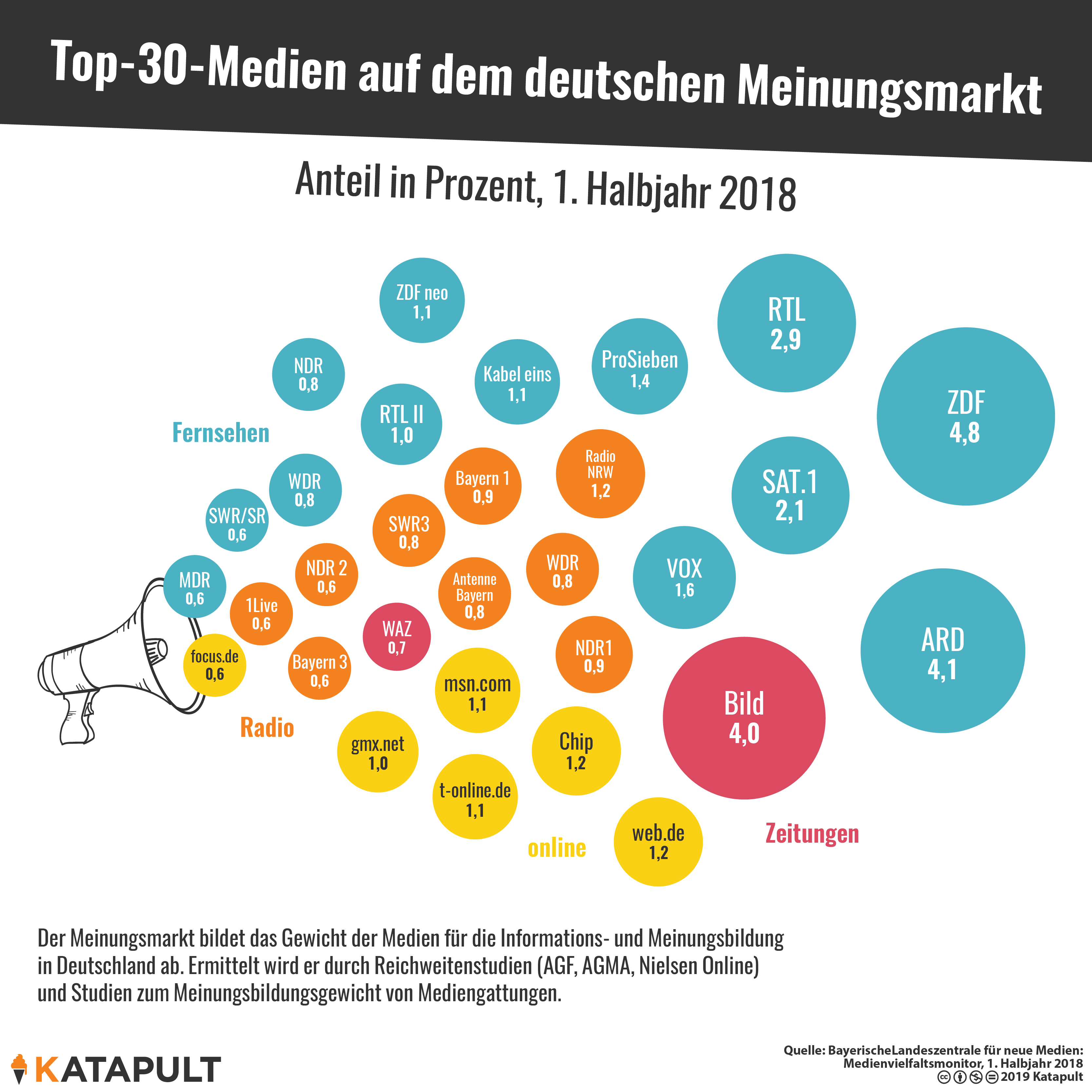

Beispiel Printmarkt: Die auflagenstärkste Tageszeitung in Deutschland ist »Bild«, herausgegeben vom Axel-Springer-Verlag. Dem Boulevardblatt und seinem Verlag wird immer wieder ein unsauberer Kampagnenstil vorgeworfen, politisch positioniert sich der Branchenführer klar konservativ. Die Reichweite der zweitgrößten überregionalen Tageszeitung, der »Süddeutschen Zeitung« mit linksliberaler Ausrichtung, wird auf etwa 1,2 Millionen Menschen geschätzt. Auf Platz drei folgt die »FAZ«, die etwa 0,8 Millionen Menschen erreicht und sich als liberal-konservatives Medium versteht.

Zu den drei auflagenstärksten politischen Wochenmagazinen zählt mit dem »Spiegel« lediglich ein Magazin, dass sich selbst als liberales, jedoch »im Zweifelsfalle linkes Blatt« beschreibt – wie Gründer Rudolf Augstein einst formulierte.5 Der »Focus« verfolgt hingegen eine Berichterstattung, die explizit gegen progressive Positionen gerichtet ist. Gründer Helmut Markwort konzipierte das Magazin als Gegenstück zum »Spiegel«, der langjährige Mitherausgeber Uli Baur verortet es »im Zweifel rechts«.

Einige Blogs führen als Beleg für eine linke Dominanz auch Studien an, die die linke politische Orientierung von Medienmachern in verschiedenen Ländern Europas beweisen sollen.6 Diese sind jedoch nicht repräsentativ. Auch in Europa zeigt sich stattdessen: Unter den auflagenstärksten Zeitungen finden sich nur wenige linksliberale, aber viele wirtschaftsliberale und konservative Medien: Die Boulevardzeitung »The Sun« in Großbritannien, »Ouest France« in Frankreich, oder die rechtskonservative »De Telegraaf« in den Niederlanden.

Chefredakteure sind konservativer als ihre Mitarbeiter

Die meisten Befragungen zur politischen Einstellung von Journalisten arbeiten nicht mit Parteineigung, sondern der Selbstverortung auf einer Links-rechts-Skala. Seit Jahrzehnten sieht sich der Großteil der befragten Journalisten dabei etwas links der Mitte positioniert. Die politische Ausrichtung ihres Mediums empfinden sie jedoch als etwas oder sogar deutlich weiter rechts ihrer Einstellung.7

Das ist plausibel, wie der schweizerische Medienforscher Vinzenz Wyss von der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Winterthur 2017 herausfand. Er untersuchte die Angaben von rund 900 Schweizer Journalisten und folgert: Je höher die Befragten auf der Karriereleiter stehen, desto weiter rechts verorten sie sich. Leitende Redakteure neigen demnach viel häufiger zu konservativen Positionen als ihre Mitarbeiter. Gilt das auch für Deutschland? Die Studien der LMU München (2017) und der FU Berlin (2010) geben darüber keinen Aufschluss. Dennoch, glaubt Medienwissenschaftlerin Lünenborg, gelte für Deutschland Ähnliches, wie sie auf Nachfrage von Katapult bestätigt.

Wie stark die politische Ausrichtung eines Mediums von der Chefetage abhängt, zeigt sich bei etablierten Medien, die einen Wechsel der Führungsebene erleben. So hat sich die liberale »Neue Zürcher Zeitung« – ein Leitmedium im deutschsprachigen Raum – unter dem neuen Chefredakteur Eric Gujer seit 2015 deutlich nach rechts geöffnet.8 Auch beim politischen Magazin »Cicero« beobachten Fachjournalisten einen klaren Rechtskurs, seitdem Christoph Schwennicke nicht nur Chefredakteur (seit 2012), sondern auch Herausgeber ist (seit 2016).9 Ob sich Journalisten bei der Auswahl und Bewertung von Themen gegen die leitenden Redakteure durchsetzen können, hängt dabei stark von der inneren Organisation des Mediums ab, der sogenannten »inneren Pressefreiheit«.

weiter im Link unten

Newsguard: Wie die Zensur der Medien in den USA funktionier

Zensur-Plug-In entscheidet über vertrauenswürdige Nachrichten in den USA

Trotz des weitgehenden Medienmonopols der Oligarchen und Superreichen gibt es in den USA eine weitgehende versteckte Zensur der Medien.

Das Unternehmen NewsGuard Technologies mit Sitz in der Millionenmetropole New York hat sich ehrgeizige Ziele gesteckt. Um die US-Bürger vor Fake News zu beschützen, hat das Unternehmen eine Software entwickelt, die man kostenlos von ihrer Webseite als Plug-In für den eigenen Internetbrowser benutzen kann. Im Handumdrehen ist diese Software installiert und zeigt sich als eine Art Schild, welches rot oder grün leuchtet, wenn man sich auf englischsprachigen Nachrichtenportalen wie beispielsweise New York Times, Fox News oder RT informieren möchte.

Worum es bei diesem Plug-In geht, verrät schon der Name: "Newsguard", also Nachrichtenwächter. Nach Selbstauskunft des Unternehmens "operiert ein SWAT-Team von NewsGuard Analysten 24/7", um unglaubwürdige Nachrichten aufzuspüren und die Nutzer in Echtzeit darüber zu informieren. Nachrichtenportale werden anhand von neun Kriterien mit entsprechender Punktvergabe "bewertet". Erreicht dabei ein Portal weniger als 60 Punkte, wird es rot gekennzeichnet. Besucht man diese Seite dann doch, erscheint oben rechts in der Leiste das rote Schild mit Ausrufezeichen, das man auch anklicken kann. Dahinter verbergen sich dann Informationen, wie dieses Portal von dem "SWAT-Team" der NewsGuard-Analysten in den einzelnen Kriterien bewertet wurde.

Dass das in New York ansässige Unternehmen überhaupt den Begriff SWAT-Team für das eigene Personal verwendet, zeigt die eingenommene Grundhaltung des Unternehmens. SWAT steht hier nicht für das englische Verb (swat = schlagen, patschen), sondern für "Special Weapons And Tactics" (Spezialwaffen und Taktiken) und ist eine Entlehnung ebenso benannter taktischer Spezialeinheiten der US-Polizei, ähnlich den deutschen SEK. NewsGuard Technologies sieht sich also als eine Spezialeinheit im Informationskrieg der Vereinigten Staaten von Amerika.

Allerdings geht NewsGuard nicht so brachial wie ein originales SWAT-Team vor. Die entwickelte Software sperrt ja gar keine Internetseite, welche als "unglaubwürdig" eingestuft wurde. Stattdessen erhält der Nutzer das rote Achtung-Schild, um ihn ständig daran zu erinnern, dass er sich auf einer von "ausgebildeten Journalisten" überprüften Webseite befindet, die offensichtlich unseriös sei. Wie geht der Nutzer aber mit diesem Wissen um? Das wollten NewsGuard und erst recht die Knight Foundation – ein Investor in das Tech-Unternehmen – mit einer Umfrage nun zu gern herausfinden.

Das Umfrageinstitut Gallup lud 25.000 seiner Panelmitglieder ein, das NewsGuard-Plug-In zu installieren und einfach die damit gemachten Erfahrungen zu beobachten. 706 Personen antworteten schließlich auf die gewünschten Fragen und förderten interessante Ergebnisse zutage. 54 Prozent gaben an, dass sie eine als rot eingestufte Quelle "eher unwahrscheinlich" lesen würden und 63 Prozent würden sie "eher nicht" in sozialen Netzwerken teilen. Ein ähnliches Bild zeigte sich bei den als grün eingestuften Quellen: 56 Prozent würden so eine Quelle "eher" lesen und ebenfalls 56 Prozent würden sie "eher" in sozialen Netzwerken teilen.

Ein offensichtliches Problem bei der Informationsbeschaffung der US-Amerikaner scheint das große Angebot an Nachrichtenanbietern zu sein, wie eine weitere von Knight Foundation in Auftrag gegebene Gallup-Umfrage schon ergeben hatte. 58 Prozent gaben an, dass es deswegen schwieriger sei, gut informiert zu sein, und nur knapp die Hälfte fühlte sich dazu in der Lage, selbst Fakten von Fiktion zu trennen.

Genau in diese Bresche stößt NewsGuard offenbar erfolgreich vor, zumindest dem erhobenen Anschein nach. Indem der selbsternannte Wahrheitswächter entscheidet, welche Quelle glaubwürdig ist und welche nicht, beeinflusst er auch im wahrsten Sinne des Wortes "entscheidend" das Nutzerverhalten. Sieben von zehn Befragten gaben an, dass es ihnen eine bereits überprüfte Quelle "viel einfacher" (25 Prozent) oder "etwas einfacher" (46 Prozent) macht, sich im Internet gut zu informieren. Eine Mehrheit von 69 Prozent sprach sich auch dafür aus, dass soziale Netzwerke und Suchmaschinen NewsGuard benutzen sollten, um sie "viel vertrauensvoller" (29 Prozent) oder "etwas vertrauensvoller" (40 Prozent) zu machen.

Can you distinguish between propaganda and a free press? NewsGuard can help. #medialiteracywk #KnowYourNews

Einen Ausblick, in welche Richtung es in den USA gehen könnte, bietet der US-Bundesstaat Hawaii. Als erster Bundesstaat hat Hawaii seine öffentlichen Bibliotheken direkt angewiesen, die Internetbrowser mit dem Nachrichtenbewacher auszustatten. Auch das findet mit freundlicher Unterstützung von Microsoft statt, wo der Konzern durch sein "Defending Democracy Program" die Bibliotheken sponsert.

Aloha, Hawaiian libraries! The state has added the NewsGuard extension to the computers patrons use in all its public libraries. Thanks to #Microsoft for sponsoring news literacy. http://bigislandnow.com/2018/12/17/libraries-join-newsguard-in-news-literacy-partnership/ …

Damit diese Entwicklung nicht nur auf Hawaii beschränkt bleibt, soll der hochkarätig besetzte Beirat helfen. Mit Tom Ridge, dem ersten Minister der von George W. Bush ins Leben gerufenen Homeland Security (Heimatschutz), ex-CIA-Direktor General a.D. Michael Hayden und Don Baer, dem ehemaligen Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses unter Bill Clinton, sitzen drei von vier Männern mit hervorragenden Verbindungen zur Machtelite im Washingtoner Beirat von NewsGuard. Der vierte Mann ist Richard Stengel, ex-Redakteur des Time Magazine und Staatssekretär für Öffentliche Diplomatie in der Regierung von Barack Obama.

Stengel selbst bezeichnete sich bei einer Paneldiskussion des höchst einflussreichen Council on Foreign Relations als "Chefpropagandist". Auch wenn er das wohl eher sarkastisch gemeint hatte, so bestätigte er dennoch, dass er "nicht gegen Propaganda" ist und dass "es jedes Land tut und auch gegen die eigene Bevölkerung tun muss". Und er weiß ganz sicher, nämlich als ausgezeichnetes Mitglied des Digital Forensic Research Lab des Atlantic Council, dem wichtigsten Organ gegen "russische Desinformation" innerhalb dieser der NATO nahestehenden Denkfabrik, worüber er dabei spricht.

Sponsored by UK: Bellingcat-Aktivist verfasste Skripal-Artikel für Geheimnetzwerk

Ein weiteres Produkt von NewsGuard Technologies ist dann noch der "BrandGuard". Werbekunden könnten damit ihre Werbeplatzierungen bei Internetseiten besser steuern, damit ihr guter Name nicht etwa mit "unangebrachten Nachrichtenseiten" in Verbindung gebracht werde. Als eine solch unangebrachte Seite könnte beispielsweise RT gelten, während Voice of America, Fox News, New York Times oder CNN als unfehlbare Leuchttürme der Demokratie gelten. Was das für einen potenziellen Werbekunden bedeutet, zeigt sich bereits bei einer Suche über die Suchmaschine Google. Während bei Fox News alles grün leuchtet, wird vor RT mit dem roten Ausrufezeichen gewarnt.

Mit dem drittgrößten Werbedienstleister der Welt, dem französischen Medienkonzern Publicis Groupe, hat sich NewsGuard ein absolutes Schwergewicht in dieser Branche als Investor geangelt.

Auch wenn es diesbezüglich keine näheren Angaben gibt, so ist es doch naheliegend, dass Publicis Groupe die Dienstleistung des Nachrichtenwächters nutzen wird, um es in der Medienbranche und auch bei den eigenen Kunden zu nutzen und zu bewerben. Immerhin hat der Konzern in das US-Unternehmen Geld gesteckt und erwartet schließlich im Gegenzug etwas dafür.

Für Anbieter von alternativen Nachrichten in den USA – und wenn es nach den Visionen der Gründer von NewsGuard Technologies geht, dann auch global – bedeutet diese Entwicklung einen Frontalangriff. Sicherlich gibt es darunter schwarze Schafe, die Unwahrheiten verbreiten oder maßlos übertreiben. Aber das sind wohl ganz bestimmt nicht alle.

Denn bei NewsGuard fällt auf, dass hauptsächlich jene Seite das stigmatisierende rote Ausrufezeichen bekommen, die über eine große Reichweite verfügen und die US-Politik zum Teil heftig kritisieren. Indem man diese praktisch digital brandmarkt und nebenbei gleichzeitig deren Werbeeinnahmen untergräbt, dürfte es für die Betreiber solcher Seiten schwieriger werden, ihre Einnahmequellen sicherzustellen.

Interessant ist die Feststellung, dass gerade Fox News in der Vergangenheit immer wieder falsche Angaben und Aussagen oder verzerrte Überschriften veröffentlichten, so jüngst erst in einer Sendung, in der die Kongressabgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez falsch zitiert wurde. NewsGuard will hingegen davon angeblich nichts wissen und attestiert dem Nachrichtenportal des Milliardärs Rupert Murdoch, dass "diese Webseite generell die grundlegenden Standards von Genauigkeit und Rechenschaftspflicht einhält". Selbst das deutsche Handelsblattschreibt dazu süffisant:

In den USA lotet der stramm rechte Murdoch-Sender Sender Fox News die Grenze zur Desinformation täglich neu aus.

Dabei ist dieser "stramm rechte Murdoch-Sender" beileibe nicht das einzige Newsportal des Mainstreams, von dem falsche Informationen verbreitet werden. Erst kürzlich hat die New York Times behauptet, dass der ehemalige Wahlkampfchef von Donald Trump, Paul Manafort, damalige Hochrechnungen mit dem russischen Industriellen Oleg Deripaska kommunizierte, was sich als falsch erwies. Damit wollte man eine Verbindung zwischen Trump und gar gleich noch dem Kreml in Moskau herstellen, was aber gründlich danebenging. Denn die Daten teilte Manafort nicht etwa mit Deripaska, sondern mit zwei ukrainischen Oligarchen.

Ähnlich erging es dem CNN, als er 2017 eine Top-Story brachte, die ebenfalls Trump eine Nähe zur russischen Regierung unterstellte. Nur einen Tag nach der sensationellen Story musste CNN den Artikel wieder von der eigenen Webseite löschen, weil er nicht den "journalistischen Standards" entsprach. Solche Dinge geschehen immer wieder, weil diese Art Medienunternehmen ständig auf der Suche nach ultimativen Beweisen für ihre eigenen, seit Jahren entwickelten Erzählungen sind. Konsequenzen hatte das aber bisher noch nie. Nicht einmal NewsGuard interessierte sich in der Bewertung solcher Seiten dafür.

"Russland-Affäre": WikiLeaks verklagt Guardian wegen Verbreitung von Fake News

IZ History: Sahra Wagenknecht attackiert die rechts-grüne Göring Eckardt

Im Wortlaut aus 2016

Facebook sperrt Gruppe Antikapitalistische Linke - während AfD Rassisten und NPD Nazi Portale unbehelligt bleiben

Vor allem erfolgte die Sperrung abermals völlig grundlos. Auch diesmal wird bei angeblich erscchienen Beiträgen, die gegen die " Gemeinschaftsstandards von Facebook" verstossen sollen, wieder nicht gesagt um welche Beiträge es sich handeln soll udn es wird nicht Ross und Reiter genannt - so als wenn Beiträge der AfD Rassiten udn der NPD Nazis nicht gegen " Gemeinschaftsstandards" verstossen würede, deren Haupt-Portale bleiben auf FB aber unbehelligt.

Nach der Gruppe Linksfraktionen mit ca. 10 000 linken Mitgliedern auf Facebook wurde ( in der ich Gründungs.Admin bin - neben Rüdiger Heescher, Rüdiger Schumann, Michelle Obendorger und Teja Thürmer), wurde auch die Gruppe "Antikapitalistische Linke" mit ca. 2500 linken Mitgliedern gesperrt - während AfD Rassisten und NPD.Nazi-Seiten und Gruppen auf der Oligarchen-Plattform unbehelligt weiter existieren dürfen.

Es wird angedacht auf das russische Portal VK zumindest parallel auszuweichen udn Facebook den Ultrarechten und den Rechtsradikalen neben den marktradikalen der Mitte zu überlassen.

Die Solidarität unter Linken ist ansonsten auf FB kaum vorhanden . Es gelingt die Linken zu spalten, zu marginalisieren und sie so insgesamt zu demontieren.

Jene Kräfte in der Linkspartei, die auch Sahra Wagenknecht demontiert haben, könnten auch hinter der Sperre der Linksgruppen stecken.

So bleibt noch die Gruppe "Linksfraktion" mit ca 3500 linken Mitgliedern und die IZ, ( Internetz-Zeitung.eu) die sich als Zentralorgan und als Netzwerk von unabhängigen Linken und ihren Medien versteht.

Es kan aber auch sein, das es Facebook zu viel wird,dass ich mit meine gruppen als admin udn der Seite IZ und Aufstehen-Seiten mehr als 100 000 User erreiche und deshalb schnell mal 13000 Linke als Adressaten gelöscht werden - denn nicht sein kann was nicht sein darf - zumal ich ja offiziell kein Prominenter bin.

Die Gruppe Linksfraktionen hatte 10 Jahre lang überparteilich Linke auf Facebook gesammelt und die lange Zeit größte Linksgruppe von der Linkspartei unabhängig gemacht - indem z. B. Israelkritik zugelassen wurde und Kapitalismuskritik von basisdemokratische denkenden Vergesellschaftungssozialisten abseits und links von SPD Reformismus und Neoliberalismus-Verstehertum verortet hatte

Vorgeschichte

Sperrung der linken Hauptgruppe "Linksfraktionen" mit ca. 10 000 Mitgliedern auf FB

Facebook sperrt dauerhaft willkürlich Gruppe Linksfraktionen

Facebook hat nach erster Sperre und Aufhebung der Sperre, da die Beiträge wieder den " Gemeinschaftsstandards"entsprochen hatten jetzt doch völlig willkürlich die Gruppe Linksfraktionen der Admins Jürgen Meyer, Rüdiger Heescher, Rüdiger Schumann und Michelle Obendorfer sowie Teja Thürmer mit fadenscheiniger Brgründung und ohne jeden Nachweis eines neuen "Vergehens" dauerhaft gesperrt.

Freiheit für alle politischen Gefangenen der BRD und der USA und für alle willkürlich gesperrten Linksgruppen auf Facebook - wobei rechte Rassisten-Gruppen gleichzeitig zugelassen und geduldet werden - ist die angemessene Forderung auf diese reine politisch motivierte Willküraktion.

Angeblich habe nach neuestem Verstoß Jürgen Meyer heute nacht Widerspruch eingereicht - wonach die Gruppe wieder freigeschaltet - worden war - Doch ich war seit Tagen garnicht online auf Facebook. Es handelt sich also um eine dreiste Lüge oder aber um einen Vorgang vor vielen Wochen, der im damals erschienen und unten angehängten Artikel noch mal dargelegt wird. Danach war die Sperre aber wieder aufgehoben worden.

Facebook muß sich nicht wundern, wenn bei solch dilettantischem und politisch willkürlichen Verhalten die Aktie an der Wallstreet ins Bodenlose fällt und Facebook bald einen Milliardenschaden erlangen wird.

Wir werden jedenfalls als Linke auf Facebook nicht zurückweichen und mit den beiden Linksgruppen " Linksfraktion" und "Antikapitalistische Linke systemkritisch und antikapitalistisch fortfahren und auch die Oligarchenkonzernherrschaft - auch von Facebook - weiter kritisch in Frage stellen.

Entsprechend schrieb die IZ vor Wochen

Facebook sperrt 10 000 User Gruppe Linksfraktionen

Nach 8 Jahren und der ersten Löschung der Gruppe "Linksfraktion" auf Facebook erfolgt nach dem angekündigten Rücktritt von Sahra Wagenknecht ein erneuter Versuch der Sperrung der über Jahre relevantesten Linksgruppe auf Facebook, weil angeblich ein Kommentar-Beitrag gegen die Gemeinschaftssandards verstößt.

In dem Beitrag hatte ein Gruppenmitglied lediglich die Mainstreammedien der Konzernherrschaft kritisiert, die eine Grafik enthalten hatte, die die kartellartige Verflechtung der Mainstreammedien aufzeigte.

Es wurde eine Überprüfung der Sperrung der Gruppe beantragt.

Zudem wurden der seit 10 Jahren existierende Gruppename und das Gruppenbild beanstandet, die die 10 beliebtesten Linken einer Gruppenumfrage u. a. Karl Marx und Rosa Luxemburg enthalten.

Vor 8 Jahren hatten wir mit der Linkspartrei und dem Fraktionschef Gregor Gysi die Nutzung des Namens "Linksfraktion" nach Verhandlungen mit dem Linken -Justiziar Neskovich durchsetzen und die Gruppe wieder aktivieren können.

Jetzt sperrt Facebook die lange Zeit grösste Linksgruppe auf Facebook erneut.

Offensichtlich geht es darum, alle Linksgruppen auf Facebook zu entfernen, die eine neoliberale Sozialdemokratisierung und eine Pro Sahra Wagenknecht Position sowie vergesellschaftungssozialistische und basisdemokratische Ziele der linken Linken der Linkspartei im Wege stehen.

Pseudolinke Antideutsche und systemisch SPD affine Rechtsausleger der Linkspartei arbeiten da offensichtlich wie damals auch schon Hand in Hand.

Damals hatte der Internetbeauftragte Mark Seibert als Bak Shalom Mitbegründer die Sperrung betrieben.

Auch diesmal arbeiten fragwürdige Pseudolinke und womöglich VS nahe Figuren im Umfeld der Linken mit Konzernmedien gegen fundamentale Linke offensichtlich Hand in Hand.

Auf unserer Chronik haben einige Admins auf die Sperrung der Gruppe "Linksfraktionen" hingewiesen und die vorübergehende Nutzung der Back Up Gruppen "Linksfraktion" und "Antikapitalistische Linke" auf FB hingewiesen.

Zudem können freie und nicht gebundene "Aufstehen" Gruppen wie " Aufstehen bundeseit inoffiziell" von systemkritischen und antikapitalistischen Linken genutzt werden.

Hier befinden sich aber nur ein Teil der ca 10 000 Mitglieder der Hauptgruppe.

Natürlich kann sich hier jeder Linke vorübergehend oder dauerhaft registrieren lassen. Die Internetz-Zeitung.eu wird über die weitere Entwicklung in der Sache informieren.

Wir werden eine Zensur durch die Oligarchie der Konzenherrschaft und die Ausnutzung des Medienmonopols bei Maintreammedien durch nichtlinke Akteure nicht dauerhaft hinnehmen. Wir kündigen den entschiedenen Widerstand gegen jede Zensur bei bürgerlichen Medien oder oligarchen Konzernplattformen an.

Parallel zur Sperrung der Gruppe wurden die Kommentarfunktionen der Admins der Gruppe selbst bei Chat-Kommentaren eingeschränkt.

Gleichzeitig melden immer mehr Nutzer, dass auch ihre Kommentarfunktion beeinträchtigt ist . Es wäre ein Treppenwitz, wenn sich FB durch die Sperrung der Gruppe "Linksfraktionen" sich selber weitgehend lahmgelegt hätte.

Wenn das "virtuelle Hausrecht" an seine Grenzen stößt

Das OLG München hat die Möglichkeiten für Facebook begrenzt, Nutzerkommentare zu löschen. Denn das Internetunternehmen dürfe seinen Nutzern keine engeren Grenzen in der Meinungsfreiheit setzen, als dies staatliche Stellen tun könnten.

Facebook darf nach einer einstweiligen Verfügung des Oberlandesgerichts (OLG) München beim Löschen von Kommentaren der Meinungsfreiheit seiner Nutzer keine engeren Grenzen setzen, als staatliche Stellen dies dürften. Mit der Löschung einer umstrittenen Äußerung habe Facebook seine Vertragspflicht verletzt, auf die Rechte der Nutzerin Rücksicht zu nehmen, insbesondere ihr Grundrecht auf Meinungsfreiheit, heißt es in dem kürzlich bekannt gewordenen Beschluss (Beschl. v. 27.08.2018, Az. 18 W 1294/18).

Bei der Entscheidung ging es um eine umstrittene Äußerung der bayerischen Politikerin, die von Facebook mit Verweis auf die eigenen Gemeinschaftsstandards gelöscht wurde.

Die Politikerin wurde beleidigt. Sie hatte daraufhin einer Anwenderin, die diese Äußerung mit einem Like unterstützt hatte, unter anderem mit einem Zitat von Wilhelm Busch geantwortet und dazu geschrieben: "Ich kann mich argumentativ leider nicht mehr mit Ihnen messen. Sie sind unbewaffnet und das wäre nicht besonders fair von mir." Diese Äußerung löschte Facebook.

Mittelbare Grundrechtswirkung trifft auch Facebook

Das OLG München entschied nun, dass es im Hinblick auf die mittelbare Drittwirkung der Grundrechte – insbesondere der Meinungsfreiheit aus Art. 5 Abs. 1 Satz 1 Grundgesetz (GG) - nicht vereinbar wäre, wenn Facebook "gestützt auf ein 'virtuelles Hausrecht' (...) den Beitrag eines Nutzers (...) auch dann löschen dürfte, wenn der Beitrag die Grenzen zulässiger Meinungsfreiheit nicht überschreitet."

Facebook hat sich in seinen Geschäftsbedingungen das Recht vorbehalten, Kommentare zu löschen, "wenn wir der Ansicht sind, dass diese gegen die Erklärung oder unsere Richtlinien verstoßen." Das OLG erklärte nun, diese Bestimmung benachteilige die Nutzer auf unzulässige Weise, weil sie die Löschung von Kommentaren letztlich ins freie Belieben von Facebook stelle.

Der Hamburger Rechtsanwalt Joachim Steinhöfel, wertete die einstweilige Verfügung "als Meilenstein im Kampf um die Meinungsfreiheit in den sozialen Medien".

Facebook erklärte, die Verfügung liege noch nicht vor. "Sobald wir sie erhalten, werden wir sie prüfen", sagte eine Facebook-Sprecherin. Facebook sei eine Plattform, auf der sich Menschen weltweit, über Grenzen hinweg, austauschen und Inhalte teilen könnten, die ihnen wichtig seien. "Dies darf jedoch nicht auf Kosten der Sicherheit und des Wohlergehens anderer erfolgen. Deshalb haben wir weltweit geltende Gemeinschaftsstandards, die festlegen, was auf Facebook erlaubt ist und was nicht."

70 % der Russen bewundern Stalin 66 % vermissen die Sowjetunion

Eine Umfrage, die so garnicht ins Weltbild der Mehrheitsdeutschen passt.

Umfrage: Beliebtheit Stalins erreicht in Russland Rekordhöhe

Laut der Umfrage empfindet jeder zweite Russe Stalin gegenüber Bewunderung, Respekt oder Sympathie. Die am häufigsten genannte Antwort lautete "Respekt" (41 Prozent). 14 Prozent berichteten von Gereiztheit, Angst oder Abscheu gegenüber Stalin. Weiteren 26 Prozent der Befragten ist Stalin gleichgültig. Ein Prozent der Umfrageteilnehmer gab zu, dass sie nicht einmal wissen, wer das ist. Befragte im Alter von 18 bis 24 Jahren brachten häufiger als andere Umfrageteilnehmer ihre Gleichgültigkeit gegenüber Stalin zum Ausdruck.

Die Bewertung Stalins erlebte in den letzten Jahrzehnten einen Wandel: Während sich das Verhältnis der positiven und negativen Einschätzungen noch vor etwa 20 Jahren die Waage hielt, dominierte von 2008 bis 2014 eine neutrale Einstellung. Seit dem Jahr 2015 gibt es immer weniger Menschen, die Stalin gegenüber neutral bzw. negativ eingestellt sind.

Die Umfrageergebnisse zeigen, dass die positive Wahrnehmung Stalins nicht nur unter den Anhängern der Kommunistischen Partei, die traditionell Sympathisanten des sowjetischen Herrschers sind, sondern auch unter anderen politischen Gruppen zugenommen hat.

Während die Bevölkerung es früher vermieden hat, konkrete Einschätzungen abzugeben, oder Probleme mit der Beantwortung dieser Frage hatte, so werden nun zunehmend positive Meinungen über [Stalin] zum Ausdruck gebracht", stellte die Soziologin Karina Pipija fest.

Stalin werde positiver gesehen als Breschnew, Gorbatschow oder Jelzin, fügte sie hinzu.

Die Umfrage wurde vom 21. bis zum 27. März vom russischen Meinungsforschungsinstitut Lewada-Zentrum durchgeführt. Eine im Dezember durchgeführte Studie zeigte, dass 66 Prozent aller Russen den Zerfall der UdSSR bedauern.

Mehr zum Thema - "Er stört niemanden. Lasst ihn bleiben": Abgeordnete lehnen Idee zur Beerdigung Lenins ab

Tags: Geschichte, Russland, Umfrage, International

Seite 458 von 1327