Wutanfall wegen Muslimen-Freiheit : Trump twittert jetzt schreiend in Großbuchstaben

Das von seinem Nazi-Chefberater Steve Bannon erarbeitete Einreiseverbot für Muslime aus sieben Ländern wurde durch ein Gericht vorerst gestoppt .

Das rechtspopulistisch- islamophobe Tumpeltier rastet daraufhin völlig aus und twittert schreiend in Großbuchstaben. Man werde sich vor Gericht wiedersehen.

Offensichtlich will er die oberste Gerichtsinstanz der USA in dem Fall anrufen.

Trump: «Wir sehen uns vor Gericht»

Das US-Einreiseverbot für Staatsbürger aus sieben mehrheitlich muslimischen Ländern bleibt ausgesetzt. Das gab das neunte Bundesberufungsgericht in San Francisco bekannt.

US-Präsident Trump muss wegen seines umstrittenen Einreiseverbots eine herbe juristische Niederlage hinnehmen. Das Berufungsgericht in San Francisco/ Kalifornien lehnte den Antrag der Regierung einstimmig ab, das Dekret zur Einreisesperre wieder in Kraft zu setzen.

Das Urteil fiel am Donnerstag (Ortszeit) einstimmig mit 3:0 Richterstimmen. In der 29-seitigen Urteilsbegründung folgt das Gericht fast vollständig der Argumentation der Kläger, die den Erlass als verfassungswidrig bezeichnet hatten. Die Bundesstaaten Washington und Minnesota hätten überzeugend dargelegt, dass den Abgewiesenen aus den sieben Nationen schon aus einem befristeten Einreisestopp Schaden entstehen könne.

Die US-Regierung habe keinen Beweis für Sicherheitsbedenken vorgelegt, die ein Einreiseverbot für Bürger aus diesen sieben Ländern rechtfertige. Zudem habe sie keine Belege dafür geliefert, dass Einwohner aus den von dem Erlass betroffenen Ländern Anschläge in den USA verübt hätten. Menschen aus den fraglichen Ländern können weiter in die USA einreisen.

Die Richter schreiben in ihrer Begründung: «Auf der einen Seite hat die Öffentlichkeit ein machtvolles Interesse an der nationalen Sicherheit und an der Fähigkeit des gewählten Präsidenten, Politik auszuüben. Auf der anderen Seite hat die Öffentlichkeit auch ein Interesse an freiem Reiseverkehr, an nicht zerrissenen Familien, und an der Freiheit von Diskriminierung. Es ist nicht nötig, das öffentliche Interesse eindeutiger als so zu beschreiben. Der Eilantrag ist abgewiesen.»

«Wir sehen uns vor Gericht»

Trump reagierte umgehend auf das Urteil: «Wir sehen uns vor Gericht, die nationale Sicherheit steht auf dem Spiel«, schrieb er auf Twitter, der ganze Tweet war in Grossbuchstaben verfasst. Der Sender NBC zitierte den Präsidenten nach der Entscheidung mit den Worten: »Das ist eine politische Entscheidung.» Letztlich werde die Regierung gewinnen, sagte Trump demnach.

Es ist wahrscheinlich, dass der Fall bald das Oberste Gericht der USA beschäftigen wird. Das Justizministerium kündigte an, die Regierung werde nun zunächst ihre weiteren Optionen prüfen.

Die oppositionellen Demokraten begrüssten das Urteil. Die Fraktionschefin im Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi, sagte, ihre Partei werde weiter dafür kämpfen, dass dieser gefährliche und gegen die Verfassung verstossende Erlass zurückgezogen werde.

Weltweite Kritik

Trump hatte Ende Januar einen 90-tägigen Einreisestopp für Menschen aus den islamisch geprägten Ländern Syrien, Iran, Irak, Sudan, Somalia, Libyen und Jemen verfügt. Daran gab es weltweit Kritik.

Am vergangenen Freitag setzte ein Bundesrichter in Seattle Trumps Erlass auf Antrag der Justizminister der Bundesstaaten Washington und Minnesota aus. Die US-Regierung legte Berufung ein. Das Gericht in San Francisco lehnte es ab, die Visa-Sperren sofort wieder in Kraft zu setzen. Es wies die Parteien an, ausführliche Argumente vorzulegen.

Das Justizministerium argumentierte, das Dekret sei verfassungsgemäss. Es liege in der exekutiven Gewalt des US-Präsidenten, wie der Kongress sie ihm übertragen habe. Mit seiner Entscheidung für den Einreisestopp wolle der Präsident die nationale Sicherheit der USA schützen.

Warnung vor Chaos

Die Anwälte der Bundesstaaten Washington warnten vor Chaos, sollte das Verbot wieder in Kraft treten. Familien würden auseinandergerissen, junge Leute am Studieren gehindert, Unternehmen geschädigt.

Für eine Korrektur der letzten Instanz sind am Obersten Gericht der USA mindestens 5 zu 3 Richterstimmen nötig. Am Gericht ist derzeit ein Posten vakant. Sollte der Fall dort landen und mit einem Unentschieden von vier zu vier Richtern enden, würde der Rechtsstand der vorherigen Instanz weiter Gültigkeit haben, der Bann also weiter ausgesetzt bleiben. Da dies eine Gefahr für Trump darstellt, ist noch nicht klar, ob er überhaupt soweit geht.

Vor dem Obersten Gericht dürfte es später auch um die Frage gehen, ob Trumps Erlass verfassungswidrig ist oder nicht. Die bisherigen gerichtlichen Schritte bezogen sich lediglich darauf, ob die Anordnung umgesetzt werden darf, bevor in der Sache selber entschieden worden ist. Allerdings bezog das Berufungsgericht inhaltlich auch hierzu Stellung. (SDA)

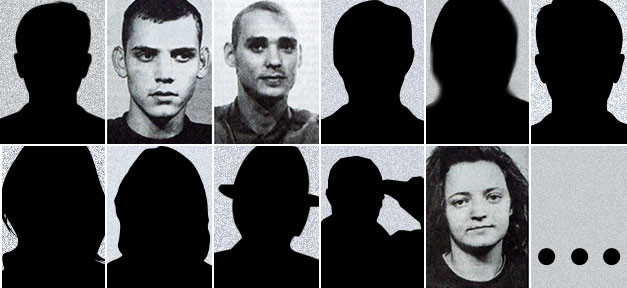

Will man nicht die böse - diesmal massenmordende- "Stasi 2.0 " sein - Erneut stirbt ein NSU-VS-Komplex - Zeuge mit 46 Jahren

Im Umfeld der NSU-Terror- Zelle waren nachweislich etliche Geheimdienstspitzel im Einsatz. Bei etlichen Mordanschlägen war ein VS- Spitzel jedes mal in unmittelbarer Nähe.

Aber auch die Aufarbeitung wurde immer wieder behindert. Man macht alles um die NSU- Terror- Zelle als isolierte Erscheinung von drei Jugendlichen erscheinen zu lassen.

Inzwischen wurde bekannt, dass Uwe Mundlos bei einem Bauunternehmer namens Marschner arbeitete, der der VS Spitzel- Führer des Geheimdienstes war.

Jetzt setzt sich das Zeugen - Sterben fort - Weitere NSU-Zeugin stirbt kurz vor Anhörung.

Eine 46-jährige NSU-Zeugin ist Anfang Februar verstorben. Die Ermittlung der Todesursache dürfte schwierig werden. Der Leichnam sei bereits eingeäschert worden.

Eine frühere Rechtsextremistin und Freundin des mutmaßlichen NSU-Mitglieds Beate Zschäpe ist Anfang Februar gestorben. Sie sollte vor dem baden-württembergischen NSU-Untersuchungsausschuss als Zeugin geladen werden. Ausschusschef Wolfgang Drexler (SPD) teilte am Donnerstag in Stuttgart mit, das Gremium habe das Justizministerium um Auskunft über den Tod der Frau gebeten.

Die Frau soll in den 1990er Jahren zu einer Gruppe von Rechtsextremisten im Raum Ludwigsburg gehört haben, die wiederum im Austausch mit der Neonazi-Szene in Jena und Chemnitz gestanden haben soll.

Wie Drexler mitteilt, gibt es keinen Anhaltspunkt für einen unnatürlichen Tod. Ermittlungen dürften sich inzwischen jedoch als schwierige erweisen, weil der Leichnam bereits eingeäschert worden sei, noch bevor der Ausschuss an das Justizministerium wenden konnte. Die Frau soll bei ihrem Tod 46 Jahre alt gewesen sein.

Mehrere plötzliche Todesfälle

Das Gremium will sich in seiner Sitzung am 24. Februar mit dem Thema beschäftigen und erwartet, dass das Justizministerium bis dahin genauer Auskunft gibt.

Der Ausschuss hatte bereits mit plötzlichen Todesfällen zu tun. Eine Ex-Freundin des früheren Neonazis Florian H. starb nach offiziellen Angaben im Jahr 2015 an einer Lungenembolie. Ihr 31 Jahre alter Freund tötete sich den Erkenntnissen zufolge im Jahr 2016 selbst. Auch Florian H. verübte nach Angaben der Ermittler im Herbst 2013 in Stuttgart Suizid. Er soll sich in seinem Auto selbst angezündet haben. Seine Familie vermutet Mord.

Der NSU-Ausschuss von Baden-Württemberg hat bei seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause im September eine grundlegende Entscheidungen getroffen.

Die Aufklärung im Falle des auf dem Cannstatter Wasen in seinem Auto verbrannten Neonazi-Aussteigers und NSU-Zeugen Florian H. wird ergebnislos beendet.

Der NSU-Ausschuss von Baden-Württemberg hat bei seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause im September eine weitere grundlegende Entscheidungen getroffen. Den Vertretern der Landesregierung, die im Ausschuss sitzen, werden keine E-Mails und Briefe mehr weitergeleitet, die Bürger oder Hinweisgeber vertraulich an das Gremium gerichtet haben. Und die Ministerialen werden aus nicht-öffentlichen Sitzungen ausgeschlossen, wenn dort Dinge erörtert werden, die zu disziplinar- oder strafrechtlichen Konsequenzen führen könnten.

Beide Entscheidungen hängen zusammen und sagen viel über diesen Ausschuss selber. Geht es offensichtlich auch im Ausschuß um Vertuschung?

Was war passiert? Herausgekommen war, dass mindestens zweimal vertrauliche Informationen vom Ausschuss zum Landesinnenministerium und zu Ermittlungsbehörden geflossen sind. In einem Fall hatte sich ein Polizist an das Gremium gewandt und erhielt danach ein Disziplinarverfahren. Es wurde inzwischen eingestellt.

Im anderen Fall hatte der Zeuge Torsten O., der im März angehört wurde, dem Ausschuss Neues mitgeteilt. Diese neuen Informationen gelangten zur Bundesanwaltschaft und zum Bundeskriminalamt, das den Zeugen daraufhin vernahm (vgl. BKA-Besuch im Knast).

Dass in einem Gremium der Legislative ganz selbstverständlich Vertreter der Exekutive sitzen - das ist die erste Überraschung. Denn es widerspricht - ganz allgemein - dem Prinzip der Gewaltentrennung. Und es berührt - ganz konkret - den Auftrag des Untersuchungsausschusses. Der soll nämlich auch die Justiz- und Sicherheitsbehörden kritisch beleuchten. Stattdessen kooperiert er mit eben diesen Behörden. Um sein Ansehen zu wahren, entschied er jetzt, die Vertreter der Landesregierung vor die Tür zu setzen, zumindest teilweise - ein Rauswurf zweiter Klasse. Dennoch kann er den Vertrauensverlust, der in der Öffentlichkeit und bei möglichen Zeugen entstanden ist, nicht rückgängig machen. Und damit wären wir beim zweiten Komplex, dem des toten Florian H.

Warum Familie H. Gegenstände nicht herausgibt

Der Ausschuss hat seine Arbeit demonstrativ eingestellt, weil die Familie des Toten bestimmte Gegenstände aus dem abgebrannten Auto nicht herausgibt, u.a. einen Laptop und einen Camcorder. Dafür hat die Familie allerdings gute Gründe. Nach dem Brand am 16. September 2013 wollte die Polizei diese Gegenstände vernichten. Sie wollte das Auto mitsamt Inhalt (u.a. Laptop, Reisetasche, Handy, Machete) verschrotten. Es war die Familie H., die das Auto abgeholt und die Gegenstände gerettet hat.

Damals war ein Untersuchungsausschuss nicht nur in weiter Ferne, mehr: eine übergroße Koalition im Landtag stemmte sich mit Macht gegen die Einrichtung eines solchen PUA. Nun sollte die Familie die von ihr sichergestellten Gegenstände an eben jene Behörde herausgeben, die sie vor zwei Jahren vernichten wollte. Das zu verweigern, ist nicht nur legitim, sondern in gewisser Weise sogar geboten. Das anfängliche Vertrauen der Familie in den Ausschuss wurde nicht zuletzt auch dadurch verbraucht, dass das Gremium mit den Vertretern der Exekutive eine enge Verbindung eingegangen ist, wie sie in der Weitergabe vertraulicher Informationen zum Ausdruck kommt.

Mitte September erwirkte der Ausschussvorsitzende Wolfgang Drexler (SPD) gar einen Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschluss. Ein zwölfköpfiges Kommando der Heilbronner Kriminalpolizei rückte frühmorgens um acht Uhr bei der Familie an und stellte ihr Haus auf den Kopf. Gefunden wurde nichts. Der Flurschaden, den der Drexler-UA mit seiner Razzia bei der Familie anrichtete, ist irreparabel. Vielleicht sollte gerade das sein. Ein Demonstrativakt, um sich von dem Fall verabschieden zu können.

Drei Zeugen und mehrere Merkwürdigkeiten

Und das ausgerechnet an einem Sitzungstag, an dem drei neue Zeugen gehört worden waren und weitere Merkwürdigkeiten zu Tage traten, die belegen, dass dieser Tod nicht geklärt ist. Ein Landschaftsgärtner sah gegen 8 Uhr an jenem Morgen das Auto auf den Festplatz in Stuttgart fahren. Das ist deshalb interessant, weil andere Zeugen den Peugeot bereits um 7 Uhr dort stehen gesehen haben. Offensichtlich wurde er also zwischen 7 und 8 Uhr bewegt. Von wem und wohin und warum? Um 9 Uhr explodierte das Fahrzeug dann. Der 21jährige Florian H. verbrannte darin. Heute weiß man, dass er zusätzlich einen tödlichen Medikamentenmix in sich hatte.

Der zweite Zeuge war ein Kraftfahrer, der versucht hatte, das Feuer mit dem Feuerlöscher zu ersticken. Er berichtete u.a., dass nach dem Brand ein schwarzer Mercedes zum Tatort kam, eine Limousine. Der Zeuge wörtlich: "Ich schätze, jemand vom Land oder höhere Polizei in Zivil." Was war das für ein schwarzer Mercedes und wer saß darin? Den Ausschuss hat das nicht mehr interessiert.

Der dritte Zeuge war ein Kriminalbeamter, der die Videoaufzeichnungen der Shell-Tankstelle an dem Gelände sichtete und nicht feststellen konnte, dass Florian H. dort mit seinem Auto bzw. Kanister getankt hatte. Und das ist deshalb interessant, weil der Familie H. bei der Überbringung der Todesnachricht durch die Polizei am selben Tag mittags gegen 13 Uhr gesagt wurde, ihr Sohn bzw. Bruder habe Suizid begangen, habe an jener Tankstelle Benzin gekauft, sich übergossen und angezündet.

Diese drei neuen Zeugen befinden sich seit langem in den Akten. Sie wurden dem Ausschuss bisher vorenthalten und erst jetzt nach Wiederaufnahme der Todesermittlungen durch die Staatsanwaltschaft Stuttgart vor kurzem mitgeteilt. Ganz offensichtlich wurden also Informationen von Behörden zurückgehalten.

Der NSU ist nach Überzeugung der Bundesanwaltschaft für zehn Morde zwischen 2000 und 2007 verantwortlich, darunter ist auch der Mord an der Polizistin Michèle Kiesewetter in Heilbronn. (mig)

Berlin-IS-Attentäter Anis Amri stand im Dienst eines europäischen Geheimdienstes

Schon in Berlin stand der spätere IS Attentäter Anis Amri aus Tunesien im Fokus europäischer Geheimdienste.

- Seit Mitte 2011 waren italienische Behörden zweifelsfrei über seine wahre Identität informiert. Wieso wurde er dann Agent italienischer Geheimdienste?

- Tunesische Stellen hatten die beglaubigte Abschrift der Geburtsurkunde Amris auf dem Dienstweg übermittelt. Doch 4 Jahre später wurde er aus der Abschiebehaft entlassen. Das deutet darauf hin, dass Amri bewusst von Behörden nach Deutschland geschleust wurde bzw, dass Behörden es geschehen ließen.

Die Freilassung Amris aus italienischer Abschiebehaft im Juni 2015 könnte Teil einer Geheimoperation des italienischen Inlandsnachrichtendienstes AISI gewesen sein. Dies berichteten gleichlautend zwei mit der Untersuchung des Falls Amri unmittelbar befasste Quellen aus dem italienischen Sicherheitsapparat unabhängig voneinander der „Welt am Sonntag“. Die AISI-Aktion habe zum Ziel gehabt, Amri als Köder in der islamistischen Szene Italiens einzusetzen.

Die Welt am Sonntag hat am 22. Januar über Anis Amri und über Verwicklungen in Italien berichtet. Dort hieß es:

Die Freilassung Amris aus italienischer Abschiebehaft im Juni 2015 könnte Teil einer Geheimoperation des italienischen Inlandsnachrichtendienstes AISI gewesen sein. Dies berichteten gleichlautend zwei mit der Untersuchung des Falls Amri unmittelbar befasste Quellen aus dem italienischen Sicherheitsapparat unabhängig voneinander …Die AISI-Aktion habe zum Ziel gehabt, Amri als Köder in der islamistischen Szene Italiens einzusetzen. Wegen einer Panne habe man Amri jedoch aus den Augen verloren.

Trotz eines beachtlichen Vorstrafenregisters wurde er in Italien vorzeitig entlassen und ihm so die Möglichkeit der Weiterreise nach Deutschland gegeben.

Und auch in Deutschland hatte ein Polizeispitzel Kontakt mit Amri, der ihn sogar quer durch Deutschland chauffierte. In wwieweit dieser Polizeispitzel mit dem Verfassungsschutz oder dem BND verzahnt ist, bleibt aufzuklären.

Da stellt sich die Frage, ob Anis Amri mit seinen 14 Ausweisen, die man bei Geheimdienstagenten oftmals vorfindet, neben ein IS "Agent" auch ein Agent westlicher Geheimdienste war.

Im italienischen Campoverde bei Rom hat Anis Amri nach seiner Entlassung aus der Abschiebehaft am 17. Juni 2015 eine ersten Unterschlupf gesucht: in der Via Virgilio, bei seinem Freund Yacoubi Montasar.

Amri ist auf dem Weg nach Norden. Nach Deutschland will er. So gut wie in Stein gemeißelt stand für ihn seit vielen Jahren fest, dass er "nach Deutschland gehen wollte, um Arbeit zu finden", dort zu leben. Walid, sein 30-jähriger Bruder, kannte Amris Pläne genau; auch seiner Familie gegenüber machte Anis nie ein Hehl daraus. Walid, der im tunesischen Kairouan wohnt, wo auch Anis aufwuchs, sagte:

Mein Bruder verließ im Jahre 2011 Tunesien in Richtung Italien. Drei oder vier Jahre später hatte er es geschafft, nach Deutschland zu gelangen.

Er meinte damit den 6. Juli 2015, jenen Tag, an dem Anis Amri erstmals in Freiburg im Breisgau deutschen Boden betrat.

Auf dem Weg ins angestrebte Deutschland hatte sich der 18-Jährige schon am 3. April 2011 gemacht, als er in der tunesischen Hafenstadt Sfax einen Fischkutter bestieg.

Etwa 1.000 Dollar pro Kopf hatten er und die anderen Flüchtlinge für die 100 Seemeilen lange Fahrt nach Lampedusa abgedrückt. Anis Amri, der die achte Klasse absolviert und die Schule danach abgebrochen hatte, war indes kein "normaler" Bootsflüchtling wie die anderen, die mit im Boot saßen und die in den damaligen Wirren des Arabischen Frühling ihr Heil in Europa suchen wollte.

Der junge Amri war de facto ein Krimineller, der vor der Polizei seines Landes auf der Flucht war und auf dem Kontinent Europa Unterschlupf finden wollte, um seiner Bestrafung zu entgehen.

Schon kurz nach dem Schulabbruch war er zum "Kleinkriminellen" mutiert, hing herum, vertrieb sich die Zeit mit Fußball, rauchte, trank, kiffte. Er nahm Drogen, obwohl er wusste, dass der Konsum von Haschisch und Marihuana in Tunesien unter Strafe steht. Schließlich wurde er erwischt und bestraft. Das focht ihn nicht an; er wurde erneut erwischt, wieder bestraft. Bis er dann endlich richtig die "Sau herausließ": Als erst 16-jähriger Junge bedrohte er einen Lastwagenfahrer mit dem Messer und machte sich mit dessen Fahrzeug aus dem Staub. Er wurde deswegen zu fünf Jahren Haft verdonnert.

Nach seiner Ankunft auf Lampedusa am 5. April 2011, so steht es in den italienischen Dokumenten, gab sich Anis Amri als Jugendlicher aus. Die Italiener steckten ihn daher in eine Schule. Doch auch hier fiel er als Gewalttäter auf: "Er schuf in der Klasse ein Klima des Schreckens", so die italienische Gazette La Stampa. Amri soll zudem durch Diebstähle, Drohungen, Körperverletzungen aufgefallen sein. Als die Verantwortlichen versuchten, ihn zur Vernunft zu bringen, rebellierte er. "Seine Geschichte als Migrant endete mit dem Versuch, die Schule anzuzünden", schrieb das Blatt mit Verweis auf Amris Strafakte.

Über Europas Außenposten Lampedusa, jene 20 Quadratkilometer große Felseninsel mit kaum 5.000 Bewohnern, suchten schon damals tausende Flüchtlinge aus Nordafrika den Zugang nach Europa. Die kleine Mittelmeerinsel, zwischen Tunesien und Sizilien gelegen, hatte sich längst als "Europas Alcatraz" einen Namen gemacht: Das einzige Auffanglager dort, eingerichtet für 800 Flüchtlinge, war zumeist mit bis zu 1.500 Personen hoffnungslos überlastet. Am 19. September 2011 kam es dort im Zuge der so genannten Brotaufstände zu einer blutigen Migrantenrevolte. Die Flüchtlinge setzten das Auffanglager in Brand, und Anis Amri war einer der Brandstifter. Die Flammen breiteten sich in Küche und Lagerraum aus, in dem die Lebensmittel aufbewahrt wurden.

Rund 800 Tunesier nutzten das Chaos, um aus dem Auffanglager zu fliehen. Von ihnen wurden 400 später in der Nähe des Hafens festgenommen. Obwohl die Polizei vier andere Tunesier verhaftete, die mitgezündelt hatten, gelang Anis Amri die Flucht. Doch die Freiheit währt nicht lange: Am 23. Oktober 2011 wird er im Örtchen Belpasso nahe Catania von Carabinieri dingfest gemacht. Einen Tag später, am 24. Oktober 2011, verurteilte ihn das dortige Gericht wegen Brandstiftung und Körperverletzung zu vier Jahren Gefängnis.

Die sitzt der junge Tunesier in der Folge in verschiedenen sizilianischen Gefängnissen ab. Seine Neigung zur Rebellion, so behaupten die italienischen Justizbehörden, habe es während dieser Zeit notwendig gemacht, ihn von einer Haftanstalt in die nächste zu verlegen. Aus "ernsthaften und nachgewiesenen Gründen für die Sicherheit" wurde er am 1. Juni 2012 vom Gefängnis Piazza Lanza in Catania ins Luigi Bodenza in Enna überführt. Dort blieb er sechs Monate lang, ehe man ihn am 11. Dezember 2012 ins Gefängnis von Sciacca abschob.

Am 31. Januar 2014 wurde er nach Agrigento überführt. Dort belästigte er einen Häftling. Am 9. September 2014 ging es nach Pagliarelli, Palermo. Dort verbüßte er vier Monate, bis er am 10. Januar 2015 nach Ucciardone in seine letzte Haftanstalt transferiert wurde.

Anis Amri wurde schließlich am 18. Mai 2015 aus dem Gefängnis Ucciardone entlassen und zu seiner letzten Station in Italien verbracht, der Abschiebehaftanstalt Pian del Lago in Caltanissetta. Während seiner Tour durch die Gefängnisse fiel Amri durch zahlreiche Vorkommnisse und Fälle von Gewalt auf. Davon sind dokumentiert:

• 28. Mai 2013 Verwahrlosung der Zelle

• 29. Juni 2013 Einschüchterung und Unterdrückung eines Mithäftlings

• 17. Oktober 2013 offensives Auftreten

• 31. März 2014 Förderung von Unruhen und Ausschreitungen

• 15. April 2014 Förderung von Unruhen und Ausschreitungen

• 14. April 2014 sonstige Straftaten

• 28. August 2014 Einschüchterung und Unterdrückung der Mitgefangenen

• 30. September 2014 Einschüchterung und Unterdrückung der Mitgefangenen

• 24. November 2014 Nichteinhaltung von Anweisungen

• 16. Januar 2015 Schikanieren von Mitgefangenen

• 9. April 2015 Schikanieren von Mitgefangenen

Den italienischen Sicherheitsbehörden ist nicht entgangen, dass ihr Land für Anis Amri niemals Heimat, vielmehr nur Zwischenstation auf dem Weg nach Deutschland sein sollte. Während der Haftzeit Amris werden aber auch Italiens Geheimdienste auf ihn aufmerksam. Längst sind sie über dessen echte Identität im Bilde. Sie wissen, dass er kein Jugendlicher ist, wissen, dass er von den tunesischen Behörden mit Haftbefehl gesucht wird. Das tunesische Konsulat in Palermo hatte bereits im Sommer 2011, Monate vor der Brandstiftung im Auffanglager auf Lampedusa und der danach folgenden Verurteilung, die beglaubigte Abschrift von Amris Geburtsurkunde an die Italiener überstellt.

Dies geschah auf dem Dienstweg, der Behördenakt war datiert auf den 24. Juni 2011. Die Unterlage findet sich sowohl in Dutzenden Polizeiprotokollen als auch in den Gerichtsakten zum Fall Anis Amri wieder.

Der in seiner Heimat vorbestrafte, dort mit Haftbefehl gesuchte volljährige Anis Amri hätte spätestens nach der Verurteilung wegen Brandstiftung und Körperverletzung am 24. Oktober 2011 problemlos nach Tunesien abgeschoben werden können, um dort seine Haft anzutreten. Welchen vernünftigen Grund aber gäbe es für einen Staat, einen hochgradig Kriminellen jahrelang in seinen Gefängnissen festzuhalten, wenn man ihn auch locker in sein Heimatland abschieben und das Problem auf diese Weise leicht und dauerhaft loswerden könne? Aber man wollte Amri offensichtlich garnicht abschieben.

Eine mögliche Erklärung: Geheimdienste lassen sich gewöhnlich solcherart Hochkaräter wie Anis Amri nicht entgehen. Die Lage war doch glasklar: Der Tunesier hatte nach der Verurteilung im Oktober 2011 einzig die Wahl zwischen Pest und Cholera. Die Italiener dürften ihm deutlich gemacht haben: Entweder wir liefern dich aus, und du sitzt deine fünf Jahre Haft in Tunesien ab, was deinen europäischen Lebensträumen endgültig den Garaus machen würde. Oder du sitzt die vier Jahre Haft hier in Italien ab mit dem "Bonus", dass wir dich nachher weiterziehen lassen, nach Deutschland. Aber du musst mit uns kooperieren!

Stark anzunehmen, dass es einen derartigen Deal gab. Ein Indiz dafür ist der Entlassungszeitpunkt: Amri saß nicht die vollen vier Jahre ab; er wurde bereits nach 43 Monaten entlassen. Nahezu ein halbes Jahr Jahr Straferlass? Was ist der Grund dafür? Eine Belohnung für die „Probleme“, die er in den Haftanstalten verursachte, dürfte nicht in Frage könne. Daher sollte Amris vierjährige „Wanderschaft“ durch die sizilianischen Gefängnisse unter einem ganz anderen Blickwinkel betrachtet werden als der allgemein kolportierten Meinung, sein gewaltsames Auftreten habe Sicherheitsprobleme verursacht, was einen ständigen Wechsel der Haftanstalten notwendig gemacht habe. Dass Amri die Haftanstalten gewechselt hat wie die Unterwäsche ist nicht nur imposant sondern auch ungewöhnlich, wenn nicht sogar sehr selten.

Innerhalb des Strafvollzuges gibt es genügend Möglichkeiten, Inhaftierte, die sich nicht fügen, zu disziplinieren: Einzelzelle – und Ruhe ist. Oder: Der Delinquent absolviert seinen Hofgang allein, darf nur allein in den Duschraum und vieles mehr.

Daher die berechtigte Frage: Wurde Anis Amri, der bedingt durch seine beiden Vorstrafen leicht erpressbar war, zum Spielball der italienischen Geheimdienste?

Betätigte er sich für sie in den sizilianischen Gefängnissen als Agent Provocateur? So genannte Zelleninformanten zu gewinnen, ist für Sicherheitsorgane ein ganz normaler Vorgang. Diese sammeln Informationen über Mitgefangene, erschleichen sich deren Vertrauen, um an bestimmte Kenntnissen zu gelangen, beleuchten Strukturen und Organisationsformen, die sich zwischen den Häftlingen aufgebaut haben, hören sich um und melden den Beamten, der Kontaktperson, was sie erfahren haben. Im Gegenzug wurde ihnen doch mögliche Hafterleichterung oder vorzeitige Haftentlassung in Aussicht gestellt. Im normalen Leben bezeichnet man solcherart Hallodris als Verräter. Doch in der Regel handeln sie unter Druck, weil sie erpressbar und dadurch leichter zu führen sind, so wie Amri.

War Amri im Auftrag des italienischen Geheimdienstes in die Rolle des Agent Provocateur geschlüpft, um in diversen Gefängnissen die islamistischen Strukturen zu erkunden? Sollte er sie deutlich machen, indem er überall revoltiert, auf diese Weise aufzeigt, wer auch bei Tumulten zu ihm steht, wer Anführer, Mitläufer ist? Hat er provoziert, um zu zeigen, was für ein Kerl er doch sei, weil er dem Christen den Kopf abschneiden wolle? Um andere Islamisten auf solcherart Möglichkeiten der Bekämpfung von Ungläubigen hinzuweisen"?

Mutierte Amri in den Gefängnissen von Sizilien wirklich zum religiösen Hardliner, Eiferer? Oder blieb er, was er schon immer war: ein stinknormaler Krimineller?

Vor Jahren bereits hatte Italiens Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, die Gefängnisverwaltung, dem in Rom ansässigen Anti-Terror-Strategic Analysis Committee (CASA), einem permanenten Tisch von Polizei und Nachrichtendiensten, von einer angeblichen Radikalisierung Amris berichtet.

Italiens Inlandsgeheimdienst Agenzia Informazione e Sicurezza Interna, zu Deutsch Amt für Informationen und innere Sicherheit (AISI), hatte indes Amris Entwicklung stets im Blick und bis zum Ende seiner vierjährigen Haftstrafe auch unter Kontrolle.

Am 17. Juni 2015, am Tag seiner Entlassung aus dem sizilianischen Abschiebehaftzentrum CIE Pian del Lago Caltanissetta, erhielt Anis Amri schließlich die polizeiliche Auflage, Sizilien und Italien binnen der nächsten sieben Tagen zu verlassen. Es klingt wie eine Belohnung; wird er doch nicht nach Tunesien ausgeliefert, wo weitere 5 Jahre Haft auf ihn warten. Jetzt endlich war der Weg nach Deutschland frei.

Man erinnere sich an die betreute Meinungsbildung vonseiten des Helmar Büchel, der am 23. Januar 2017 in Springers Die Welt suggerierte, die Freilassung Amris aus italienischer Abschiebehaft im Juni 2015 könnte

Teil einer Geheimoperation des italienischen Inlandsnachrichtendienstes gewesen sein. […] Die AISI-Aktion habe zum Ziel gehabt, Amri als Köder in der islamistischen Szene Italiens einzusetzen. Wegen einer Panne habe man Amri jedoch aus den Augen verloren.

Büchel strickte sein Konstrukt offenbar mit heißer Nadel, steckt darin doch ein eigentlich dämlich anmutender Denkfehler: Wenn AISI einen Amri als Köder im islamistischen Untergrund Italiens einzusetzen gedenkt, weist es ihn doch nicht bei erstbester Gelegenheit mit behördlicher Friststellung aus dem Lande?

Es sei den er war für "höhere Aufgaben" in Deutschland vorgesehen. Europäische Geherimdiensta agieren international und vor allem kooperieren sie mit anderen europäischen Partner-Geheimdiensten.

Überhaupt: Wo sich das bekannte Autorentrio Stefan Aust, Dirk Laabs, Helmar Büchel, allesamt bei der konservativ-proatlantischen Axel Springer-Tageszeitung Die Welt in Lohn und Brot, der Sache Anis Amri in zwei, drei Artikeln annimmt, die zudem hochbrisantes Material in die Öffentlichkeit tragen, ist Vorsicht geboten.

Oder es ist die Versrickung von Amri in Geheimdienstaktivitäten inzwischen so offensichtlich, so dass Leugnen sinnlos wäre.

Büchel trug nun exakt in dem Duktus vor, dass es sich "nach Kenntnis der italienischen Quellen bei der fehlgeschlagenen Observation Amris nach dessen Haftentlassung um eine rein italienische Operation handelte". Deutsche Dienste seien "weder beteiligt noch informiert gewesen". Das ist für Geheimdienstkenner eine nicht logische Schlußfolgerung.

Büchels vermeintliches Insiderwissen, die Herkunft der ihm in Sachen Amri vorliegenden Originaldokumente und italienischen Gerichtsakten sollte die Bundesgeneralanwaltschaft genauer unter die Lupe nehmen. Schon allein, um auszuschließen, dass das Material nicht vom Bundesnachrichtendienst, sondern tatsächlich aus italienischen Quellen stammt. Stammt es nämlich vom BND, so beweist es, dass der Dienst über Amri im Bilde war.

Jedenfalls ist es blanker Unsinn, dass die AISI-Operation, wie die angeblichen Quellen der Welt am Sonntag nahelegen, gescheitert sei, weil man Amri nach der Entlassung und Ausweisungsanordnung aus den Augen verloren habe. Nicht einmal der blutjüngste Schlapphut-Lehrling hätte Anis Amri aus den Augen verlieren können, bewegte dieser sich nach der Entlassung aus dem sizilianischen Caltanissetta doch schnurstracks nach Campoverde. Dort, in jener zu Beginn des Beitrags erwähnten Via Virgilio, wurde er von seinem Landsmann Yacoubi Montasar herzlich empfangen.

Campoverde, ein Teil des Städtchens Aprilia in der Provinz Latina, etwa 40 Kilometer südöstlich von Rom gelegen, ist eine Art Kolonie für Nordafrikaner. In den schmutzigen Gassen des Provinznestes drängen sich Tag für Tag tunesische und marokkanische Männer auf der Suche nach Schwarzarbeit, die sie auf den Feldern und in den Treibhäusern der einheimischen Gemüsebauern verrichten. Mehr als 200 Tunesier leben hier, darunter auch Yacoubi Montasar, den Amri 2011 auf der Mittelmeerinsel Lampedusa kennengelernt hatte und zu dem er nie den Kontakt abreißen ließ.

Yacoubi bewohnt dort mit seiner italienischen Frau ein kleines, abseits gelegenes Landhaus, das neugierige Blicke fernhält. Amri wird akzeptiert, genießt die Gastfreundschaft. Als jedoch im Juli 2015 im Ort ein Kampf zwischen nordafrikanischen Immigranten ausbrach, suchte er sofort, obwohl er darin überhaupt nicht involviert war, das Weite und machte sich auf den Weg in Richtung Norden. Amri wollte damit offenbar nichts zu tun haben, nicht wieder in Haft geraten. Sein Ziel war Deutschland, der vermeintlich bessere Weg ins Leben.

Drückten die italienischen Behörden ein Auge zu ob der Fristüberscheitung? Lieferte Amri ihnen als letzte Geste vor der Ausreise Informationen über islamistische Netzwerke in Campoverde? Wir wissen es nicht. Aber eines ist sicher: In Deutschland wird er – ähnlich wie in den Gefängnissen Siziliens – seine Karriere als reisender Agent Provocateur fortsetzen. Wer ihm dabei den Rücken stärken könnte, wird der Folgebeitrag erklären.

Kommunal-Wahl in Österreich/ Graz : KPÖ mit 20 % auf Platz 2

Kommunistische Bürgermeisterin knapp verhindert

FPÖ hinter der KP deutlich geschlagen

Der Konservative Siegfried Nagl bleibt allerdings Bürgermeister. Mitterlehner jubelt über ein "tolles Ergebnis". SPÖ und Grüne kämpfen noch um Platz vier. Die SPÖ verliert, die bisher zweitplatzierte KPÖ bleibt bei rund 20 Prozent.

Keine großen Veränderung - aber deutliche Verschiebungen bringt die Grazer Gemeinderatswahl heute.

Das vorläufige Endergebnis ohne Briefwahl für die Grazer GR-Wahl liegt vor: ÖVP-Bürgermeister Siegfried Nagl gewann mit 37,66 Prozent deutlich, KPÖ-Vizebürgermeisterin Elke Kahr hielt Platz 2 mit 20,39 Prozent und FP-Stadtrat Mario Eustacchio sicherte sich mit 16,28 Prozent den 3. Platz. Grüne und SPÖ lagen mit 10,22 bzw. 10,09 Prozent gleich auf. Die NEOS schafften den Einzug mit 3,84 Prozent.

Am Montag werden noch die 13.626 Wahlkarten ausgezählt, die immerhin 6,11 Prozent der Wahlberechtigten ausmachen. Dann wird sich auch entscheiden, ob es die SPÖ oder die Grünen auf den vierten Platz schaffen. Die Piraten werden in der kommenden Gemeinderatsperiode nicht mehr im Stadtparlament vertreten sein.

"Ich weiß, was das für eine große Verantwortung bedeutet. Die Menschen haben wieder die Mitte gewählt", so ein sichtlich erleichterter Nagl. Nicht nur Bürgermeister Siegfried Nagl freute sich am Sonntag über das Ergebnis der Graz-Wahl, auch KPÖ-Spitzenkandidatin Elke Kahr war hoch zufrieden.

Sozi-SPÖ-Spitzenkandidat Michael Ehmann denkt trotz des saftigen Minus nicht an Rücktritt - und FPÖ-Chef Mario Eustacchio nahm es "sportlich", dass er sein Wahlziel verfehlte.

"Ich freu mich riesig, ich bin überglücklich", sagte Kahr vor Journalisten. Man habe die Ziele, zweitstärkste Kraft und vor der FPÖ zu bleiben, erreicht.

Jetzt sei die stimmenstärkste Partei am Zug, auf die anderen zuzugehen. "Ich bin gesprächsbereit und offen für jedes Gespräch. Wir haben ja niemanden von Gesprächen ausgeschlossen", betonte Kahr mit Blick auf Ansagen Nagls. Auf die Frage, ob sie sich klarere Verhältnisse gewünscht hätte, meinte sie, Wahlergebnis müsse man immer akzeptieren. Wichtig sei, dass die KPÖ gestärkt sei.

Foto: APA/ERWIN SCHERIAU KPÖ-Kandidatin Elke Kahr

Foto: APA/ERWIN SCHERIAU KPÖ-Kandidatin Elke Kahr

SPÖ-Spitzenkandidat Michael Ehmann räumte ein, dass ein Minus "natürlich enttäuschend" sei. "Es war einfach zu kurz Zeit." Auf die Frage, ob er bleibe, meinte er: "Ja, selbstverständlich." Die vorgezogene Neuwahl aufgrund des geplatzten Budgets sei "nicht sehr hilfreich" gewesen. "Eine ausreichende Profilierung war nicht möglich", konstatierte er. Auf die Frage, ob er weitermachen wolle, antwortete Ehmann "ja sicher".

Er bekam Rückendeckung von Landeschef Michael Schickhofer: Das Abschneiden der Stadtpartei sei zwar enttäuschend, er stehe aber trotz Verlusten zum Grazer Parteichef: "Jetzt braucht es Stabilität in Graz", er gehe davon aus, dass Ehmann bleibe, sagte Schickhofer der APA. Man müsse sich nun das Ergebnis "sehr genau anschauen", aber es sei "zur Kenntnis zu nehmen". Die Grazer SPÖ sei seit Jahren in einer "schwierigen Situation", räumte Schickhofer ein. Aber Ehmann habe sich seit der Übernahme der Partei im Vorjahr "auch richtig rein gehaut". Es sei jedenfalls gute Tradition der Landespartei, sich nicht so sehr in die Belange der Stadtpartei zu mischen.

FPÖ-Spitzenkandidat Mario Eustacchio hat sich über den mageren Stimmenzuwachs von rund drei Prozentpunkten gegenüber der APA zufrieden gezeigt. Angepeilt war jedoch die 20-Prozent-Marke. "Wir nehmen es sportlich: Wir haben zwar nicht Silber gemacht, sondern Bronze, doch ich bin zufrieden". Aus seiner Sicht wurden vonseiten der FPÖ im Wahlkampf keine Fehler gemacht: "Wir sind unserer Linie treu geblieben, wir haben alles richtig gemacht und zugewonnen", zeigte sich Eustacchio überzeugt. Stimmen habe vor allem eine Umfrage gekostet, die eine KPÖ-Bürgermeisterin in Aussicht stellte. "Da hat die ÖVP noch einmal zugelegt", so Eustacchio.

Überrascht zeigte sich der FPÖ-Spitzenkandidat über den Zugewinn der ÖVP: "Bei den Grünen und der SPÖ waren die Stimmenverluste nicht überraschend. Die ÖVP aber ist am ganzen finanziellen Desaster der Stadt schuld. Ich verstehe nicht, wie man diese Arbeit auch noch belohnen kann", hob Eustacchio hervor.

Seite 652 von 1327