Putin grüßt die russische Linke - grüßt Merkel die deutsche Linke?

Corbyn ist bei der KP Rußland sehr beliebt

Wer ist also eher ein Linken-Versteher und wer ist eher der Linken-Hasser?

Erstmals hat Russlands Präsident Wladimir Putin ein offizielles Grußwort an den 17. Parteikongress der KPRF gerichtet. Dies markiert das endgültige Ende der Stigmatisierung der Kommunisten in der Jelzin-Ära.

Am vergangenen Wochenende hielt die Kommunistische Partei der Russischen Föderation (KPRF) ihren 17. Parteikongress ab. In Moskau waren 340 Delegierte und zahlreiche ausländische Gäste zusammengekommen, um im Jahr der - wie sie dort heißt - Großen Sozialistischen Oktoberrevolution die Leitlinien für die künftige politische Arbeit zu bestimmen. Auch das Zentralkomitee und die Führungsspitzen wurden neu gewählt.

Obwohl die Partei mit mehr als 170.000 Mitgliedern immer noch eine der größten und flächendeckend bestorganisierten politischen Organisationen des Landes ist, verliert sie politisch zunehmend an Bedeutung.

Bei den Duma-Wahlen im Vorjahr büßte sie trotz hoher Erwartungen fast sechs Prozentpunkte ein und konnte mit 13,4 Prozent nur noch knapp ihren zweiten Platz behaupten.

Lesen Sie mehr: Parteienfinanzierung in Russland nach der Duma-Wahl

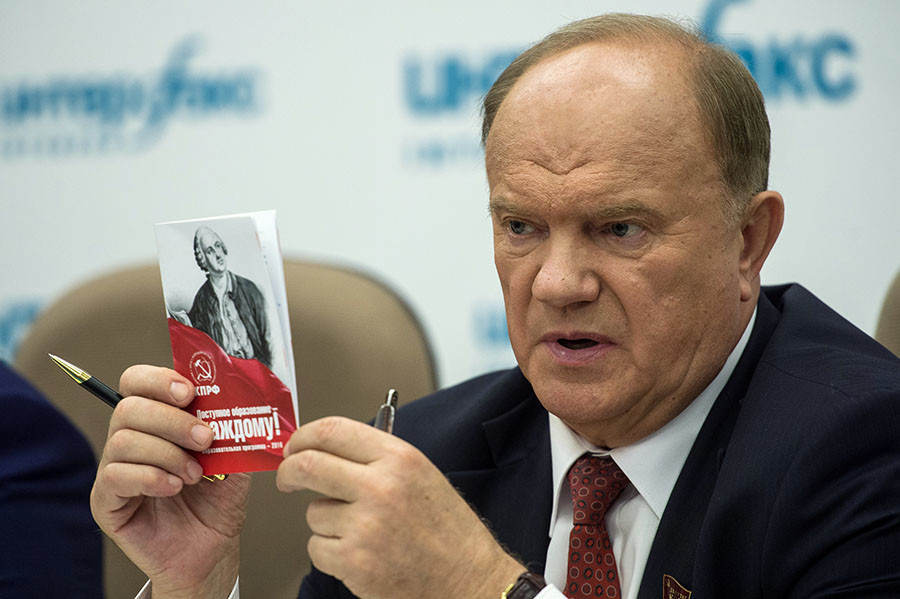

An der Parteispitze setzen die Kommunisten weiter auf Kontinuität. So bestätigte der Nachrichtenagentur TASS zufolge das Plenum des Zentralkomitees den seit der Gründung im Jahre 1993 amtierenden Generalsekretär Gennadi Sjuganow einmal mehr in seinem Amt.

Revolutionsjahr bringt 10.000 zusätzliche Mitglieder

Anlässlich der Verleihung von Mitgliedskarten für Neumitglieder zeigte sich Sjuganow zufrieden, dass in den vergangenen vier Jahren nicht weniger als 60.000 Menschen Mitglieder in der KPRF oder deren Jugendorganisation, der Leninistischen Komsomol, geworden seien. Unter diesen befinden sich auch prominente Persönlichkeiten des gesellschaftlichen Lebens wie die 18-jährige Gewichtheberin Marjana Naumowa oder der MMA-Kämpfer Jeff Monson.

Allein das Jubiläumsjahr der Oktoberrevolution habe der Partei 10.000 Neumitglieder eingebracht. Entsprechend will die KPRF ihren Fokus in diesem Jahr weiter konsequent auf Aktivitäten zur Feier des Sieges der Bolschewiken unter Wladimir Iljitsch Lenin im Jahr 1917 legen.

Große Beachtung fand jedoch auch, dass der Präsident der Russischen Föderation, Wladimir Putin, erstmals selbst ein Grußwort an den Kongress der Kommunisten richtete, das auf dem Kongress verlesen wurde.

In seiner Grußbotschaft an die Delegierten und Gäste des 17. Parteikongresses der Kommunistischen Partei der Russischen Föderation erklärte Putin:

Als eine der ältesten Parteien unseres Landes ist die Kommunistische Partei zurecht stolz auf ihre Geschichte und hält den Idealen mehrerer Generationen an Vorfahren die Treue. Die Partei zeigt weiterhin ein großes Verantwortungsbewusstsein und ist auf zahlreichen Ebenen der Gesetzgebung, der Exekutive und der lokalen Verwaltung breit repräsentiert, im dort die Interessen von Millionen Wählern zu vertreten.

Es ist wichtig, dass die Partei ihren ausgewogenen und professionellen Zugang beibehält, wenn es darum geht, die Schlüsselfragen der Entwicklung Russlands zu diskutieren und konkrete Programme und Initiativen voranzubringen. Ich möchte dabei vor allem Ihre großartige und in reichlichem Ausmaß benötigte Arbeit herausstreichen, wenn es darum geht, soziale Rechte und solche in der Arbeitswelt zu schützen, den militärisch-industriellen Komplex, die industrielle Produktion und die Landwirtschaft sowie Bildung und Wissenschaft zu unterstützen, ebenso wie Ihre Bemühungen im Bereich der patriotischen Erziehung junger Menschen.

Ich bin mir sicher, der Kongress wird in einer positiven Atmosphäre verlaufen und zu einem echten Schauplatz für offene und fruchtbringende Diskussionen werden.

Ich wünsche Ihnen das Beste für Ihre Bemühungen. Ich zähle auf eine weiterhin konstruktive Partnerschaft und einen gehaltvollen Dialog zum Wohle Russlands und im Interesse seiner Menschen.

Die angebliche Unterstützung des " militärisch-industriellen" Komplexes kann man natürlich kritisch sehen - auch wenn die Rüstungsindustrie überwiegend staatlich ist.

KPRF-Generalsekretär Sjuganow erklärte dazu, seine Partei sei bereit, einen konstruktiven Dialog mit allen Bereichen der Macht zu führen, um zur Stärkung der Nation beizutragen.

Das Grußwort Putins war mehr als eine bloße Formalie. Für die Kommunistische Partei war die Botschaft des Präsidenten das Sinnbild einer endgültigen Integration im postsowjetischen politischen System der Russischen Föderation.

Knapp 26 Jahre nach dem Verbot der KPdSU im Nachgang des misslungenen August-Putsches von 1991 und einer darauffolgenden Phase der Stigmatisierung ist diese Entwicklung für die marxistische Partei ein Schritt zurück zur Normalität.Verbot und Ausgrenzung nach dem August-Putsch

Ebenfalls interessant: So halfen die USA Jelzin, eine Abwahl zu verhindern

Westliche Beobachter sahen im Verbot der KPdSU im weltweit ersten Land, das eine sozialistische Revolution erlebte, eine letzte Ironie der Geschichte an deren von Francis Fukuyama verkündetem Ende und quittierten die Entscheidung mit Schadenfreude.

Die Hoffnungen westlicher Eliten lagen nun auf einem vollständigen Bruch der Russischen Föderation mit den sowjetischen Elementen Geschichte und einem ähnlich tiefgreifenden Verinnerlichen des westlichen Narrativs durch die Bevölkerung, wie es in Westdeutschland nach 1945 der Fall war.

US-amerikanische Ökonomen, US-amerikanische Großkonzerne, westliche Popkultur oder Schulbücher, für deren Herstellung Persönlichkeiten wie George Soros die Kosten übernommen hatten, sollten eine tiefgreifende Transformation der sozialistischen Gesellschaft bewirken. Die Russen, so erhoffte man sich im Westen, würden alle Brücken zu ihren Altvorderen einreißen wie einst die 68er dies in Westdeutschland vorgemacht hatten. Die Verbannung kommunistischer Symbole und Bestrebungen aus dem öffentlichen Raum sollte der erste Schritt dazu sein.

Video: Prominente Sportler treten aus Anlass des Geburtstags Lenins der KPRF bei

Trotz aller Desillusionierung durch das unrühmliche Ende der Sowjetunion war die Bevölkerung dazu mehrheitlich aber nicht bereit. Das Chaos und die Gesetzlosigkeit, die auf den Umbruch folgten, machten die Russen skeptisch mit Blick auf die vermeintlichen Segnungen des westlichen Gesellschaftsmodells. Im Jahr 1992 machte das russische Verfassungsgericht dem Ansinnen der Jelzin-Regierung einen Strich durch die Rechnung und hob Teile des KPdSU-Verbotes auf.

Verfassungsgericht verhinderte radikale Entkommifizierung

In dem Urteil wurde Jelzin zwar die Legitimation zuerkannt, die KPdSU zu verbieten, da diese eine führende Rolle im Staat beanspruchte, die ihr nach der Verfassungsreform vom März 1990 nicht mehr zukam. Er konnte die KPdSU aber nicht als Partei verbieten, sondern nur deren Führungsstrukturen als "staatlichen Mechanismus".

Die Basisorganisation durften weiterbestehen, auf die Frage, ob die Kommunistische Partei als solche verfassungswidrig wäre, gab das Urteil keine Antwort, weil eben durch das Verbot die Führungsstrukturen nicht mehr existierten. Damit war aber auch der Weg für die Basisorganisationen frei, sich neu zu gründen – auch auf föderaler Ebene. Dies geschah 1993, als die Kommunistische Partei der Russischen Föderation neu erstand. Sie zählte unmittelbar nach ihrer Gründung mehr als 650.000 Mitglieder und stieg binnen kurzer Zeit wieder zum politischen Faktor auf.

Mehr erfahren: Westliche Reformer der 1990er auf Abwegen

Sjuganow gelangte 1996 in die Stichwahl um das Präsidentenamt und scheiterte dort nur unter höchst zweifelhaften Umständen. Drei Jahre später wurde die KPRF mit mehr als 24 Prozent zur stärksten Kraft in der Staatsduma.

Im Chaos der 1990er Jahre war informierten Beobachtern im Westen klar, dass die ultraliberalistische Transformation des russischen Gemeinwesens auf Zuruf durch Berater von US-amerikanischen Eliteuniversitäten und die allgegenwärtige Gesetzlosigkeit ein dumpfes Gären des Aufruhrs durch das Land gehen ließen. Neben einem möglichen Militärputsch erschien die Machtübernahme durch die Kommunistische Partei als Worst Case Szenario, weshalb sich die westlichen Staaten nach dem Machtantritt Wladimir Putins anfänglich noch sehr kooperativ verhielten.

Putin wollte das Land mit seiner Geschichte versöhnen

Putin war nie ein antikommunistischer Kulturkämpfer. Immerhin war er selbst bis zu deren Verbot durch Boris Jelzin Mitglieder der KPdSU und hat über Jahrzehnte hinweg dem sowjetischen Staatswesen loyal gedient. Er hat sich aber stets ein waches Auge für die Unzulänglichkeiten in der sozialistischen Weltanschauung und die dunklen Seiten der kommunistischen Praxis bewahrt.

Und so, wie die Haltung der Menschen in Russland gegenüber der Sowjetunion und deren historischen Führern wie Lenin, Stalin oder Breschnew ambivalent und vielschichtig war und immer noch ist, hat auch Putin stets eine differenzierte Form der Auseinandersetzung mit dieser Vergangenheit gepflegt – jenseits von Schönfärberei und Verteufelung.

Seine Position zur Kommunistischen Partei war ebenfalls von dieser Sichtweise geprägt. War sie für die prowestlichen Eliten der 1990er Jahre noch ein Paria und Schreckgespenst, betrachtete Putin sie als integrales Element der russischen Geschichte und politischen Szenerie und als stabilisierenden Faktor für das Gemeinwesen.

Lesen Sie auch: Neue und alte Linke

Im Laufe der 2000er Jahre wurde die Kommunistische Partei immer mehr zu einer systemischen Opposition - ähnlich wie in Deutschland SPD und Grüne zu einer schwarz-gelben Regierung et vice versa -, die in einzelnen Sachfragen zum Teil harte Kritik äußert, aber nicht als Fundamentalopposition - wie in Deutschland Teile der Linken und der AfD – einen grundlegenden Umbruch der politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse anstrebt. Die KPRF bewegte sich auch stets im Rahmen der gesetzlichen Strukturen des Landes.

Westliche Linke fremdeln mit der ehemaligen Avantgarde der Arbeiterklasse

Eine inhaltliche Sympathie zu kommunistischen Ideen aufseiten Putins ist mit der Grußadresse nicht verbunden. Er würde nie das hohe Maß an staatlich kontrollierter Wirtschaft akzeptieren, das der KPRF vorschwebt, und auch in der Außenpolitik wäre von den Kommunisten ein wesentlich konfrontativerer Umgang mit dem Westen und der Ukraine zu erwarten.

Allerdings akzeptiert der Kreml die Kommunisten ähnlich wie die LDPR als das, was man in Deutschland als die "demokratischen Parteien" bezeichnet - also staatstragende Kräfte, die den Konsens der maßgebenden Funktionseliten im Land nicht in Frage stellen. Putin billigt ihnen eine bedeutsame Funktion zu, wenn es darum geht, eine patriotische Orientierung in der Bevölkerung zu bewahren und deren Identifikation mit dem Staatswesen zu stärken.

Die Kommunistische Partei der Russischen Föderation genießt damit bei den konservativen Kräften des eigenen Landes ungleich mehr an Wertschätzung als bei linken und kommunistischen Parteien im Westen. Die Loyalität zur spezifisch russischen Form der Demokratie und die nationale Orientierung der KPRF sind Faktoren, die ihr bei westlichen Linken Akzeptanzprobleme schaffen, dazu kommt der tiefgreifende, unversöhnliche Konflikt zwischen sozialer und kultureller Linker, zwischen traditionell marxistischem Klassenkampf und kulturmarxistischer Identitätspolitik.

Weiterer Lesetipp: Poststrukturalismus als Trojanisches Pferd der CIA für die Linke

Dass Putin nun auch ein Grußwort an den Parteikongress der KPRF gerichtet hat, markiert einen Meilenstein auf dem Weg der Kommunisten zu einem respektierten Bestandteil der politischen Landschaft, den Jelzin ihr einst noch bewusst versperrt hatte.

Die bittere Ironie aus Sicht der Traditionssozialisten ist jedoch, dass sich die gesellschaftlich gewonnene Akzeptanz augenscheinlich nicht in Erfolge bei Wahlen ummünzen lässt. Mit Ausnahme einzelner Föderationssubjekte wie Irkutsk, wo es der KPRF 2015 immerhin gelang, gegen die sozial-konservative Kremlpartei Einiges Russland einen Gouverneursposten zu erringen, befindet sie sich in der Wählergunst auf dem absteigenden Ast. Aus Sicht der Bevölkerung scheint sie eher ein Nostalgie- und Traditionsverein zu bleiben als eine politische Hoffnung für die Zukunft.

Rede von Sahra Wagenknecht gegen Autobahnprivatisierung und SPD-Verrat

Meine Rede heute im Bundestag gegen die Privatisierung der Autobahnen mit den entscheidenden Fragen an die Große Koalition: Wenn Sie angeblich keine Privatisierung wollen, warum übertragen sie dann die Nutzungsrechte an eine Gesellschaft privaten Rechts? Warum schließen Sie eine teure Fremdfinanzierung durch private Kapitalgeber im Grundgesetz nicht aus? Warum verankern Sie die Ausplünderung des Steuerzahlers durch Öffentlich-Private Partnerschaften in Zukunft sogar im Grundgesetz, statt sie konsequent zu verbieten? Offensichtlich sind Ihnen die Renditewünsche der Allianz und anderer Finanzkonzerne wichtiger als die Interessen der Bürgerinnen und Bürger. Die Bundestagsfraktion der Linken macht bei diesen fatalen und zutiefst ungerechten Grundgesetzänderungen nicht mit. Wir stimmen mit Nein!

Volksbetrug: SPD beteiligt sich an Merkels Privatisierung der Autobahn durch die ÖPP-Hintertür

Immer wieder hat die SPD betont, dass es keine Privatisierung der Autobahn im Lande geben werde - zumal die Bürger durch Steuergelder die bestehende Autobahn schon einmal bezahlt haben.

Merkels CDU träumt aber davon, die Autobahn den Rendietejägern zu opfern udn zu einem Objekt des privaten Abkassierens von Profitinteressierten zu machen.

Anfangs zierte sich die SPD in der Großen Koalition noch.

Es wurden Passagen im Gesetzestext geändert, die eine komplette Privatisierung des Autobahnnetzes mit einem Schlag ausschlossen.

Aber jetzt versucht man es mit der Salammitaktik durch die Hintertür für neue Projekte oder Sanierungen des Autobahnnetzes zu verwirklichen.

Dafür wird das Scheunentor der Öffentlich Privaten Partnerschaften ( ÖPP) ganz weit aufgerissen und könnte so zum Standard-Instrument für Privatisierungen durch die Hintertür genutzt werden - auch wenn die Betreibergesellschaft bzw. die Infrastrukturgesellschaft im Besitz des Bundes bleibt

Die Befürworter des bestehenden Kompromisses zur Autobahnprivatisierung haben sich deshalb die Unterstützung des Bundesrechnungshofes (BRH) besorgt. Enn entsprechender Bericht liegt Berliner Mainstreammedien vor.

Es geht um einen kompromiss und um ein komplexes Gesetzespaket zur Änderung der Bund-Länder-Finanzen.

Mit Vertfassungsänderungen soll auch das heikelste verkehrspolitische Projekt der Regierung durchgebracht werden: Die Privatisierung der Autobahnen.

Doch die sei nun ausgeschlossen, behauptet die Fraktionsspitze der SPD.

Weil das Kritiker wie die linke Fraktionsvorsitzende Sahra Wagenknecht anders sehen, entwarf die Parteiführung einen Plan, um skeptische Abgeordnete auf Linie zu bringen,

Das bestätigt nun auch der Bericht des Bundesrechnungshofes.

Die Privatisierung wurde angeblich verhindert. Das soll den Abgeordneten nun mit dem amtlichen Prüfsiegel des Bundesrechnungshofes verdeutlicht werden. Ein gelungener Schachzug vor der Abstimmung im Bundestag am Donnerstag.

Einschätzung der Rechnungsprüfer ist aber unwahr.

Hermes wundert sich über die neue Einsicht der Rechnungsprüfer. „Bedauerlich“, sagt einer, „befremdlich“, nennt es ein anderer.

Georg Hermes nennt die Bewertung der Prüfer, dass „jegliche Privatisierung der Bundesautobahnen ausgeschlossen“ sei: „optimistisch und etwas forsch“. Höflich ausgedrückt. Tatsächlich stimmt diese Einschätzung absolut nicht.

Hermes bezieht sich auf eine Passage, in der die Prüfer darlegen, wie die Infrastrukturgesellschaft in eine Aktiengesellschaft umfirmiert werden kann.

Während dies in einer älteren Gesetzesfassung problemlos ohne das Parlament möglich war, muss der Bundestag nun zustimmen.

„Darüber hinaus ist jegliche Privatisierung der Bundesautobahnen ausgeschlossen“, heißt es jetzt vom BRH pauschal. Rechtssicher wäre die Formulierung: „Die Bundesautobahnen werden in bundeseigener Verwaltung geführt“.

Und es tun sich weitere Lücken auf: Die Kreditfähigkeit ist nur einfach gesetzlich geregelt und kann von neuen Mehrheiten jederzeit geändert werden. Entscheidend aber sind ÖPP.

Im Grundgesetz werden diese jetzt erstmals sogar indirekt verankert: „Eine Beteiligung Privater im Rahmen von Öffentlich-Privaten Partnerschaften ist ausgeschlossen für Streckennetze, die das gesamte Bundesautobahnnetz oder das gesamte Netz sonstiger Bundesfernstraßen in einem Land oder wesentliche Teile davon umfassen.“ Die Rechnungsprüfer dazu: „Mit den im Änderungsantrag vorgesehenen Regelungen wird eine Teilnetzprivatisierung ausgeschlossen“.

Für „das gesamte Bundesautobahnnetz“ auf einen Schlag mag eine Privatisierung nun grundgesetzlich verhindert worden sein, doch künftig könnte ÖPP bei Autobahn-Projekten seriell als Standardmodell gewählt werden.

Ein Modell, das laut den eigenen Berechnungen des Bundesrechnungshofes bisher stets rund 40 Prozent teurer war. Auch so zieht Merkel und die SPD den Menschen das Geld aus der Tasche.

Laut Hermes ist zudem die Formulierung „wesentliche Teile“ interpretationsfähig. Näher begrenzt wird diese wiederum nur durch einfaches Gesetz. Eine wirksame Privatisierungsbremse ist also auch hier nicht erreicht worden. Dem Segen der Prüfer haftet etwas Politisches udn Instrumentalisiertes an.

Die große Koalition scheint mit ihrer Betrugs-Taktik erfolgreich zu sein.

Zunächst versuchte sie eine nahezu vollständige Privatisierung zu erreichen. Aus der Erleichterung, viele Punkte entschärft zu haben, stimmen nun selbst Kritiker einer Privatisierung zu, die sie noch vor wenigen Monaten kritisiert hätten.

„In mancher Vorstandsetage können jetzt die Korken knallen“, sagt einer. Denn tatsächlich ging es den Versicherungskonzernen und Straßenbaufirmen stets um ÖPP.

Scheinbar selbstlos lehnten sie noch vor zwei Jahren „eine Beteiligung privater Partner an der Gesellschaft“ ab, so der Versicherungsverband. Weiter: „Eine solche Gesellschaft böte jedoch auf Projektebene viele Möglichkeiten, privates Kapital zu beteiligen. Öffentlich-private Partnerschaften haben sich bewährt.“ Ziel erreicht.

Rund 80 Abgeordnete würden genügen, um das Gesetzespakt zu verhindern. Linke und Grüne beantragen eine namentliche Abstimmung zu den einzelnen Aspekten des Pakets. Für spätere Transparenz.

16 Jahre mit Lügen erschlichener Nato- Krieg und Krokodilsträgen über Gewalt in angeblich sicherem Afghanistan

Deutsche Botschaft in Kabul in Schutt und Asche gelegt

16 Jahre dauert der von den USA inszenierte Krieg gegen Afghanistan, der mit Kriegspropagandalügen gestartet wurde. Sogar eine UN Resolution hatte man erschlichen, die man auch 16 Jahre später noch als Begründung für den Krieg gegen Afghanistan benutzt.

Nach dem 11. September 2001, der von Saudis verübt wurde und nicht von Afghanen, hatte die US Regierung einen Krieg gegen Afghanistan gestartet, der als Reaktion auf diese Anschläge instrumentalisiert werden sollte.

Die taliban-Regierung wurde gestürzt - hat aber in der Bevölkerung insbesondere unter den Paschtunen so viel Rückhalt, dass sie auch nach 16 Jahren Krieg dem Terror der USA Widerstand entgegensetzen können.

Ohne den Rückhalt der Taliban in der Bevölkerung wäre dieser ewige Widerstand gegen eine Weltmacht wie der USA über 16 Jahre nicht denkbar.

Doe politische Klasse der Bundesrepublik - insbesondere CDU und SPD - haten vorher völlig weltfremt Afghanistan als sicheres Herkunftsland deklariert .

Vor dem Krieg hatten die Taliban sogar angeboten Bin Laden auszuliefern, der in den Bergen von Tora Bora vermutet wurde. Die Taliban-Regierung stellte dazu nur zwei Bedingunegn

Es müsse gewährleistet sein, dass man Bin Laden überhaupt ergreifen könne und das die USA Beweise vorlegen, die die Täterschaft von Bin Laden in Sachen 9/11 beweisen. Beides ist nicht geschehen.

Diese Fakten hindern Lügen-Kleber vom ZDF nicht daran, den Krieg der USA und der Nato gegen Afghanistan als Akt der Humanität umzudichten.

Jetzt kam es wieder zu einem Anschlag der Taliban im Herz der Besatzungsmacht und dem installierten Marionettenregime der Nato.

Die Zahl der Todesopfer des Anschlags im Diplomatenviertel der afghanischen Hauptstadt Kabul ist erneut gestiegen. Zunächst gingen die Behörden von mindestens 60 Toten aus, später war von mindestens 90 Todesopfern die Rede. 400 Menschen seien verletzt worden. Unter ihnen sind nach Angaben von Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) auch mehrere Mitarbeiter der deutschen Botschaft.

Der Attentäter hatte einen enormen Sprengsatz in der Nähe der deutschen Botschaft gezündet, die Bombe riss mitten im morgendlichen Berufsverkehr einen Krater in die Straße. Noch in mehreren Kilometern Entfernung gingen Scheiben zu Bruch. Anwohner sagten, sie fühlten sich an ein Erdbeben erinnert. Als Reaktion auf das Attentat sagte die Bundesregierung einen für den Abend geplanten Abschiebeflug nach Afghanistan ab.

Einen für den Abend geplanten Abschiebeflug nach Afghanistan sagte die Bundesregierung ab. Zur Begründung hieß es, die Botschaftsmitarbeiter seien wegen des Anschlags nicht verfügbar. Grundsätzlich hält die Bundesregierung an der Rückführung abgelehnter Asylbewerber aus Afghanistan in ihre Heimat fest. Vizeregierungssprecherin Ulrike Demmer sagte, die Sicherheitslage in den afghanischen Provinzen sei "sehr unterschiedlich", und der Kampf gegen die Taliban und den IS konzentriere sich "auf einige der Provinzen".

Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Bärbel Kofler (SPD), dagegen bekräftigte ihre generelle Ablehnung von Abschiebungen nach Afghanistan. Solange die Lage in Afghanistan so gefährlich sei, seien Abschiebungen "das falsche Signal", sagte Kofler.

Der Afghanistankrieg beruht auf zwei erschlichenen Resolutionen, erklärt der Völkerrechtsprofessor Norman Paech schon vor Jahren:

Gutachten

zum Antrag der Bundesregierung betr. den

"Einsatz bewaffneter deutscher Streitkräfte bei der Unterstützung der gemeinsamen Reaktion auf terroristische Angriffe gegen die USA auf der Grundlage des Artikels 51 der Satzung der Vereinten Nationen und des Artikels 5 des Nordatlantikvertrages sowie der Resolutionen 1368 (2001) und 1373 (2001) des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen" vom 7. November 2001 BT-Drucksache 14/7296.

Die Bundesregierung stützt ihren Antrag auf Einsatz bewaffneter Streitkräfte sowohl auf das Selbstverteidigungsrecht gem. Art. 51 UN-Charta als auf eine Ermächtigung durch den Sicherheitsrat, die sie in den beiden Resolutionen zu erkennen glaubt. Ferner bezieht sie sich auf die Beistandsverpflichtung des Art. 5 NATO-Vertrag als Bündnispartner der USA (Antrag Punkte 1, 2 und 3)

Da das Selbstverteidigungsrecht unabhängig von einer evtl. Ermächtigung durch den Sicherheitsrat besteht, sind beide getrennt voneinander rechtlich zu prüfen. Art. 5 NATO-Vertrag baut demgegenüber auf dem Selbstverteidigungsrecht auf, d.h. der sog. Bündnisfall kann nur im Rahmen des Art. 51 UN-Charta festgestellt werden.

I. Zu den völkerrechtlichen Grundlagen

Das zwingenden Verbot der Androhung oder Anwendung militärischer Gewalt gem. Art. 2 Z. 4 UN-Charta kennt nur zwei Ausnahmen: 1. die Ermächtigung zu militärischen Zwangsmaßnahmen gem. Art. 42 UN-Charta durch den UN-Sicherheitsrat und 2. das individuelle und kollektive Selbstverteidigungsrecht gem. Art. 51 UN-Charta.

1.Die Resolution 1368 (2001) vom 12. September des UN-Sicherheitsrats

Die USA haben sich zunächst um eine Ermächtigung für ein militärisches Vorgehen gegen Bin Laden und die Taliban durch den UN-Sicherheitsrat bemüht. Bereits einen Tag nach dem Terroranschlag verabschiedete der Sicherheitsrat seine Resolution 1368 (2001), in der er die "entsetzlichen Anschläge in strengster Weise" verurteilte und den Anschlag "wie jeden anderen Akt internationalen Terrorismus, als eine Gefährdung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit" betrachtete. Dieses ist die gebräuchliche Formel nach Art. 39 UN-Charta, mit der sich der Sicherheitsrat die weiteren Schritte für politische, ökonomische und militärische Sanktionen nach Art. 41 und 42 UN-Charta eröffnet.

Derartige Maßnahmen ergreift er allerdings nicht, er beruft sich nicht auf das Kapitel VII UN-Charta, sondern ruft lediglich "alle Staaten dringend zur Zusammenarbeit auf, um die Täter, die Organisationen und Unterstützer dieser terroristischen Anschläge vor Gericht zu bringen" und betont, "dass jene, die den Tätern geholfen, sie unterstützt oder ihnen Unterschlupf gewährt haben, zur Verantwortung gezogen werden." Ferner ruft er die Staaten dazu auf, durch "engere Zusammenarbeit und vollständige Umsetzung der Anti-Terror-Konvention und der Resolutionen des Sicherheitsrats, vor allem der Resolution 1269 vom 19. Oktober 1999, Terroranschläge zu verhindern und zu unterdrücken."

Schließlich erklärt der Sicherheitsrat seine Bereitschaft, "alle notwendigen Schritte zu unternehmen, um auf die Terroranschläge zu reagieren und alle Formen des Terrorismus in Übereinstimmung mit der Verantwortung gemäß der UN-Charta zu bekämpfen". Er "beschließt, sich weiter mit der Angelegenheit zu befassen".

Der Wortlaut dieser Resolution zeigt eindeutig, dass die USA ihr Ziel, eine Ermächtigung für militärische Reaktionen auf den Terroranschlag zu erhalten, nicht erreichen konnten. Vielmehr deutet der Sicherheitsrat an, dass er die Gerichte für die geeigneten Mittel ansieht, die Täter, ihrer Organisationen und Unterstützer zur Verantwortung zu ziehen. Dies wird durch die Erwähnung der Anti-Terror-Konvention bestätigt. Es handelt sich um die "International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism", die von der UN-Generalversammlung am 9. Dezember 1999 mit der Resolution 54/169 verabschiedet wurde. Mit der Annahme dieser Konvention sollen sich die Staaten verpflichten, bestimmte genau definierte Taten der Finanzierung und finanziellen Unterstützung terroristischer Aktivitäten unter bestimmten Voraussetzungen (Begehung der Unterstützungshandlungen auf dem Gebiet des Vertragsstaates, Begehung durch Staatsangehörige oder durch Handlungen an Bord von unter der Flagge des Staates fahrenden Schiffen bzw. Flugzeugen) unter Strafe zu stellen und für deren Verfolgung eine strafrechtliche Zuständigkeit zu begründen. Die ebenfalls angeführte Resolution 1269 vom 19. Oktober 1999 fordert die Staaten zu einer allgemein stärkeren Zusammenarbeit und zum Beitritt zu den zahlreichen Konventionen auf, unterstreicht die wichtige Rolle der Vereinten Nationen bei dem Anti-Terrorkampf und mahnt besseren Informationsaustausch, Unterbindung der Finanzierung von Terroraktivitäten, Sorgfalt bei der Zuerkennung des Flüchtlingsstatus und Zusammenarbeit auf der Verwaltungs- und Justizebene an. Militärische Maßnahmen werden in keinem Zusammenhang erwähnt.

Die Resolution 1368 geht insofern über die bis dahin bekannten Anti- Terror-Resolutionen hinaus, als sie nicht erst die Weigerung einer Regierung, die mutmaßlichen Täter auszuliefern, als eine Bedrohung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit bezeichnet - so wie die Resolution gegen Libyen im Lockerbie-Fall und die Resolution 1267 von 1999 gegen die Taliban -, sondern bereits den Terroranschlag selbst als eine solche Bedrohung nach Art. 39 UN-Charta bezeichnet. Dennoch ändert diese neue Qualität nichts an dem Ergebnis, dass diese Resolution keine Ermächtigung für eine militärische Reaktion enthält. Die Auffassung der Bundesregierung in Punkt 3 ihres Antrags, dass "nach der Resolution 1368 (2001) alle erforderlichen Schritte zu unternehmen" seien, also auch militärische, ist falsch. Der Sicherheitsrat hat "seine Bereitschaft" erklärt, "alle notwendigen Schritte zu unternehmen, um auf die Terroranschläge zu reagieren..." Er hat sich damit die Auswahl der erforderlichen Schritte vorbehalten und beansprucht hier seine alleinige Kompetenz für Maßnahmen nach Art. 41 und 42 UN-Charta. Er hat den Staaten keine Blankovollmacht gegeben.

2. Die Resolution 1373 (2001) vom 28. September des UN-Sicherheitsrats

Kurze Zeit später versuchten die USA erneut, eine Ermächtigung durch den Sicherheitsrat zu erhalten. Die daraufhin am 28. September verabschiedete Resolution enthält jedoch genauso wenig die erwünschte Ermächtigung. Sie bestätigt noch einmal die vorangegangene Resolution und bezieht sich in ihren weiteren Forderungen an die Staaten allerdings jetzt ausdrücklich auf das VII. Kapitel der UN-Charta, welches ihr verbindliche Sanktionen und Maßnahmen ermöglicht. Als solche fordert sie in einem ersten Punkt von den Staaten, alles zu unterlassen, zu verhindern und zu bestrafen, was mit der Finanzierung terroristischer Handlungen zusammenhängt. In einem zweiten Punkt fordert sie das gleiche bezüglich jeglicher anderen Unterstützung von terroristischen Aktivitäten. Insbesondere fordert sie die strafrechtliche Verfolgung, gerichtliche Untersuchung und Aburteilung von Terroristen, die Zusammenarbeit bei der Beschaffung von Beweisen, effektiven Grenzkontrollen und strenger Überwachung der Ausgabe und Fälschung von Pass- und Reisedokumenten. Sie fordert die Staaten ferner auf, ihre Zusammenarbeit bei der wechselseitigen Information über alle Fragen, die den Terrorismus betreffen, zu verstärken und durch bi- und multilaterale Abmachungen sowie durch Unterzeichnung der wichtigen Anti-Terrorismus- Konventionen und Umsetzung der Resolutionen des UN-Sicherheitsrats zu ergänzen. Insbesondere sollen die Staaten darauf achten, dass der Flüchtlingsstatus nicht von Terroristen missbraucht werde, allerdings seien dabei die anerkannten Standards der Menschenrechte und des Völkerrechts zu berücksichtigen.

Schließlich richtet der Sicherheitsrat mit der Resolution ein spezielles Komitee ein, welches aus allen Mitgliedern des Sicherheitsrats besteht, um die Umsetzung der Resolution zu kontrollieren und fordert alle Staaten auf, binnen 90 Tagen dem Komitee über ihre Maßnahmen zu berichten. Der Sicherheitsrat schließt die Resolution mit der Versicherung, alle notwendigen Schritte zu unternehmen, die Umsetzung der Maßnahmen zu garantieren, und der Absicht, "weiter mit der Sache befasst" zu sein.

Auch aus dem Wortlaut dieser Resolution geht zweifelsfrei hervor, dass der Sicherheitsrat die Bekämpfung des Terrorismus mit anderen Mitteln als militärischen unternehmen will und dass er keine Ermächtigung zu einer militärischen Reaktion irgendeines einzelnen Staates gegeben hat. Dieses wird besonders deutlich, wenn man den Wortlaut mit dem der bekannten Resolution 678 (1990) des Sicherheitsrats vom November 1990 vergleicht, mit der er die Ermächtigung zu militärischen Zwangsmaßnahmen nach Art. 42 UN-Charta gegeben hat. In ihr heißt es:

"Der Sicherheitsrat....., tätig werdend nach Kapitel VII der UN-Charta, .... ermächtigt die Mitgliedstaaten ..... für den Fall, dass der Irak die oben genannten Resolutionen bis zum 15. Januar 1991 nicht entsprechend Ziffer 1 vollständig durchführt, alle erforderlichen Mittel einzusetzen, um der Resolution 660 (1990) und allen dazu später verabschiedeten Resolutionen Geltung zu verschaffen und sie durchzuführen und den Weltfrieden und die internationale Sicherheit in dem Gebiet wiederherzustellen."

Eine derart schwerwiegende Entscheidung wie die Ermächtigung zu einem militärischen Angriff bedarf einer deutlichen und unmissverständlichen Erklärung. Beide Resolutionen sind hingegen unmissverständlich nicht als Ermächtigung zu werten.

Das Recht auf individuelle und kollektive Selbstverteidigung gem. Art. 51 UN-Charta

Diese zweite Ausnahme vom zwingenden Gewaltverbot haben die USA in Anspruch genommen, als klar wurde, dass sie eine Ermächtigung durch den Sicherheitsrat nicht erhalten würden. Es kann als individuelles Verteidigungsrecht von demjenigen Staat in Anspruch genommen werden, der unmittelbar angegriffen worden ist (USA), und als kollektives Recht von denjenigen Staaten (Großbritannien, NATO-Staaten), die dem Angegriffenen zu Hilfe kommen.

Art. 51 UN-Charta hat genaue Voraussetzungen für das Recht normiert, um einem Missbrauch vorzubeugen. Es muss sich um einen bewaffneten Angriff eines Staates handeln, der gegenwärtig ist, und die Verteidigungsmaßnahmen dürfen nur so lange dauern, bis der Sicherheitsrat selbst die erforderlichen Maßnahmen eingeleitet hat.

Klassischerweise wird man in der Zerstörung von Wohn- und Bürogebäuden mittels Passagiermaschinen keinen "bewaffneten Angriff" sehen. Wenn man aber weniger auf das Instrument als auf die Zerstörungswirkung abstellt und einen solchen Angriff bejaht, bleibt immer noch zweifelhaft, ob es sich um den Angriff eines Staates gehandelt hat. Ein Terroranschlag einzelner Personen, selbst wenn sie ein "Netzwerk" bilden, ist ein Verbrechen, welches vor einem Gericht geahndet werden müsste, wie es jedes nationale Strafrecht sowie das "Haager Übereinkommen zur Bekämpfung der widerrechtlichen Inbesitznahme von Luftfahrzeugen" vom 16. 12. 1970 und das "Montrealer Übereinkommen zur Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit der Zivilluftfahrt" vom 23. September 1971 vorsehen.

Als Angriff eines Staates könnten die Anschläge nur dann gewertet werden, wenn erstens klar wäre, dass Bin Laden den Auftrag erteilt hätte und zweitens er wiederum im Auftrag oder zumindest Einverständnis der Taliban gehandelt hätte. Außenminister Powell musste jedoch in einem Interview in der "New York Times" einräumen, dass es nicht einmal Indizien für die entscheidende Rolle Bin Ladens gäbe. Das von ihm angekündigte "White Paper" zu den Hintergründen und Beweisen des Terror-Netzwerkes ist bisher nicht erschienen. Auch hat der Sonderbeauftragte Taylor nach Aussagen westlicher Diplomaten auf der Sitzung des NATO-Rates keinerlei Beweise dafür vorgelegt, dass Bin Laden die Anschläge geplant oder angeordnet habe. Das von dem britischen Premier Blair veröffentlichte Material erhebt nach seinen eigenen Worten "nicht den Anspruch, eine ausreichende Grundlage für ein Gerichtsverfahren gegen Osama Bin Laden darzustellen" (Frankfurter Rundschau v. 9. Oktober 2001).

Ist also die Verbindung zwischen den Beteiligten des Anschlags und Bin Laden äußerst zweifelhaft, so fehlt bisher jeder Anhalt dafür, dass die Taliban Bin Laden entsandt bzw. von dem Anschlag etwas gewusst hätten. Das einzige, was wohl unzweifelhaft ist, ist seine terroristische Vergangenheit und sein Unterschlupf in Afghanistan. Doch inwieweit können überhaupt evtl. Handlungen Bin Ladens den Taliban in Afghanistan angelastet werden? Auch mit diesen Fragen der Zuordnung hat sich die UNO bereits frühzeitig auseinandersetzen müssen. In der berühmten Resolution 3314 (XXIX) vom 14. Dezember 1974, mit der sie den Begriff der Aggression definierte, werden verschiedene Tatbestände als Angriffshandlungen ausgewiesen. Unter ihnen :

"a) Die Invasion oder der Angriff durch die Streitkräfte eines Staates auf das Gebiet eines anderen Staates......;

b) Die Beschießung oder die Bombardierung des Hoheitsgebiets eines anderen Staates durch die Streitkräfte eines anderen Staates.... ;

....

f) Die Handlung eines Staates, die in seiner Duldung besteht, dass sein Hoheitsgebiet, das er einem anderen Staat zur Verfügung gestellt hat, von diesem anderen Staat dazu benutzt wird, eine Angriffshandlung gegen einen dritten Staat zu begehen;

g) Das Entsenden bewaffneter Banden, Gruppen, Freischärler oder Söldner durch einen Staat oder für ihn, wenn sie mit Waffengewalt Handlungen gegen einen anderen Staat von so schwerer Art ausführen, dass sie den oben angeführten Handlungen gleichkommen, oder die wesentliche Beteiligung an einer solchen."

Diese Definitionen zeigen deutlich, dass ein "Angriff" nur in einem aktiven "Entsenden" nicht aber in der Duldung und Aufnahme der Banden auf dem eigenen Territorium besteht. Allerdings hat nach der ebenfalls berühmten "Prinzipiendeklaration" der Resolution 2625 (XXV) vom 24. Oktober 1970 (Erklärung über die Grundsätze des Völkerrechts betreffend die freundschaftlichen Beziehungen und die Zusammenarbeit zwischen den Staaten in Übereinstimmung mit der Charta der Vereinten Nationen) "jeder Staat die Pflicht, die Organisierung, Anstiftung oder Unterstützung von Bürgerkriegs- oder Terrorakten in einem anderen Staat oder die Teilnahme daran oder die Duldung organisierter Aktivitäten, die auf die Begehung solcher Akte gerichtet sind, in seinem Hoheitsgebiet zu unterlassen, wenn die in diesem Absatz erwähnten Akte die Androhung oder Anwendung von Gewalt einschließen." Ein Verstoß gegen diese Verpflichtung ist zwar ein Völkerrechtsvergehen aber noch nicht selbst ein Angriff, gegen den militärische Mittel gerechtfertigt wären.

So hat der Internationale Gerichtshof in Den Haag in seinem Urteil von 1986, in dem er die USA wegen verschiedener Völkerrechtsverstöße durch Aggressionsakte gegen Nikaragua verurteilt hat, ausdrücklich festgestellt, dass zwar die Ausrüstung und Entsendung der Contras nicht aber allein ihre Unterstützung mit Waffen oder logistischen Hilfen den angegriffenen Staat zu militärischen Verteidigungsmaßnahmen nach Art. 51 UN-Charta gegen den unterstützenden Staat berechtigen (ICJ Reports of Judgement, Advisory Opinions and Orders 1986, S. 14 ff., 62 ff., 104 ff.). Dementsprechend war der Bombenangriff der USA auf Bengasi und Tripolis am 15. April 1986, der als militärische Reaktion auf die Weigerung Libyens, die Verdächtigen des Anschlags auf die Berliner Diskothek "La Belle" zehn Tage zuvor auszuliefern, erfolgte, weder als Selbstverteidigung noch unter anderen Gesichtspunkten völkerrechtlich zu rechtfertigen. Das gleiche gilt für die Raketenangriffe im Jahr 1998 auf eine Fabrik im Sudan und Ausbildungslager Bin Ladens in Afghanistan als Reaktion auf die Anschläge auf die US-Botschaften in Kenia und Tansania. Das waren alles keine Maßnahmen der Selbstverteidigung, sondern völkerrechtlich nicht erlaubte Vergeltungsschläge.

Weitere Zweifel an einem Selbstverteidigungsrecht gegen die Terroranschläge vom 11. September ergeben sich daraus, dass der Angriff gegenwärtig sein muss. Selbst wenn man einem angegriffenen Staat das Recht und die Zeit zu wohl überlegten Verteidigungshandlungen einräumen muss, so sollte die Gefahr einer Wiederholung bzw. neuer Anschläge präsent sein. Dies ist zwar von Justizminister Ashcroft mehrfach behauptet worden und auch Bin Laden hat jüngst (10. November 2001) Vergeltungsschläge mit biologischen und nuklearen Waffen angedroht, falls die USA derartige Waffen benutzen würden. Von den Anschlägen mit Anthrax ist bisher nicht behauptet worden, dass sie von Bin Laden kämen und weitere Indizien für unmittelbar drohende Angriffe aus Richtung Afghanistan sind nicht genannt worden. Überhaupt sprechen die Ubiquität des Terrorismus und die Tatsache, dass die Terroristen an keine Grenzen gebunden sind und die Staaten nach Belieben wechseln können dafür, dass mögliche weitere Anschläge aus ganz anderen geographischen Richtungen zu erwarten sind. Die einzig gesicherten Verbindungen der Selbstmordattentäter zu ihren Aufenthaltsorten und Hintermännern verweisen derzeit nur auf Deutschland, Großbritannien, Spanien und die USA selbst.

Schiebt man alle diese Bedenken beiseite und akzeptiert ein Selbstverteidigungsrecht, so begrenzt Art. 51 UN-Charta die Dauer dieses Rechts ausdrücklich auf die Zeit, "bis der Sicherheitsrat die zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit erforderlichen Maßnahmen getroffen hat". In seiner Resolution vom 12. September hatte der Sicherheitsrat zunächst lediglich angekündigt, dass er alle notwendigen Schritte zur Beantwortung der Terroranschläge vom 11. September unternehmen und alle Formen des Terrorismus bekämpfen werde. Derartige Schritte hat der Sicherheitsrat dann in seiner Sitzung vom 28. September mit der Resolution 1373 beschlossen und konkrete Maßnahmen gegen die finanzielle Basis und logistische Unterstützung von Terroristen eingeleitet. Er hat ein Komitee eingerichtet und mit der Überwachung der Maßnahmen beauftragt, die auch bereits von einzelnen Staaten eingeleitet worden sind. Schließlich hat er erneut betont, dass er "mit der Angelegenheit" weiter befasst bleiben wolle.

Damit war zu jener Zeit bereits das Verteidigungsrecht der USA konsumiert und die alleinige Kompetenz für militärische Maßnahmen lag gem. Art. 39 und 42 UN-Charta beim Sicherheitsrat

Kritik an Tom Strohschneiders (ND) Reflexion über Merkels Bierzeltrede und die Linke - "USA kein Partner mehr"

Viele politischen Akteure und Redaktionen von Zeitungen wie ND Chefredakteur Tom Strohschneider reagieren auf Merkels Bierzeltrede, wonach die USA kein verläßlicher Partner der EU mehr sind.

Dazu stellt Strohschneider im "Neuen Deutschland" zehn Thesen auf, die man aber kritisch hinterfragen sollte, weil dahinter das Denken des linken Mainstream unterstellt bzw. vermutet wird.

Er will damit ausloten, was der "postamerikanische Realismus" von Merkel für linke und alternative Politik bedeutet.

Erstens: Dass Merkel ihre Anflüge eines »postamerikanischen Realismus« (Bernd Ulrich von der »Zeit«) nun nach einem Gipfel der selbsternannten G7 zuspitzte, dürfte damit zu tun haben, wo sie ihre mittelfristige Agenda vor allen Dingen von Trump blockiert sah: bei den Themen Migration und Klimaschutz. Ersteres ist unmittelbar mit ihrer europäischen Agenda verknüpft, die auf eine Art der »Solidarität« hinaus will, bei der die »Lasten« der Flucht anders verteilt werden, die Abschottung der EU auf Hoheitsgebiete außerhalb europäischer Staaten ausgelagert und zugleich das Thema Migration als sicherheitspolitisches begriffen wird - Stichwort Terrorismusabwehr. In Sachen Klima verfolgt Merkel eine Strategie, die letzten Endes den immer wichtiger werdenden Kapitalfraktionen der Sektoren Energie, Hochtechnologie, Mobilität zugute kommt - wenn es global bei der Stoßrichtung bleibt, die in den Pariser Verträgen vorgezeichnet sind. Trump könnte aus dieser Vereinbarung demnächst aussteigen.

Der historische Kurswechsel der Transatlantikerin Angela Merkel hat weniger mit der neuen Politik von US Präsident Trump über die Themen Migration und Klimaschutz zu tun als vielmehr damit, dass Trump seine Interessen gegenüber deutschen udn europäischen Interessen auch erpresserisch durchsetzen will.

Da wird das 2 % BIP-Kriterium für Rüstung von Trump sofort angemahnt. 24 der 28 Nato Staaten zahlen angeblich zu wenig Geld für Rüstung und beuten so die US Steuerzahler aus. Auf dem Nato-Gipfel forderte Trump von allen Nationen wie Schuljungen jedes Jahr eine Bericht vorzulegen, der über Fortschritte beim Erreiches des 2 % Kriteriums Rechenschaft ablegen soll.

Beim ersten Besuch von Merkel bei Trump in den USA soll er sogar eine 300 Milliarden Dollar Rechnung Merkel übergeben haben, die die sofort zu zahlenden deutschen Schulden an die USA auflistete, weil über Jahre dieses Rüstungskrtiterium nicht erfüllt worden sei. Diese Meldung wurde nicht bestätigt.

Zudem drohte Trump deuschen Firmen wie BMW 30 % Einfuhrzölle für produzierte Autos in Mexiko zu erheben, die von da aus in die USA geliefert werden. Nicht nur das. Er sagte später, dass Deutschland Millionen Autos in den USA verkaufe und Deutschland deshalb sehr schlecht sei. Er werde das stoppen. Das ist ein Kriegserklärung an die deutsche Industrie und an die deutsche Top Wirtschaft. Von den Strafen gegen VW und Deutsche Bank in Milliardenhöhe mal abgesehen.

Um deutsche Kapitalinterssen geht es da insofern in der Tat.

Die Flüchtlingsfrage interessiert Trump nur insofern, dass die Flüchtlingen nicht in die USA kommen und dann doch lieber in Europa landen sollten. Sein Desinteresse ander Flüchtlingspolitik machte er auf dem G7 Gipfel in Taormina ganz deutlich . Die Übersetzung des italienischen Regierungschefs hörte er sich per Kopfhörer nicht einmal an.

UM Terrorismusabwehr geht es da auch weniger, den der IS ist ein US Geheimdienstkonstrukt. Insofern kontrolliert die US Regierung den IS mit, den sie gleichzeitig zum Schein massiv bekämpft.

Das Pariser Klimaschutzabkommen wird er wohl kündigen . Das kommt vielleicht noch zum Frust hinzu. Aber es wird nicht der entscheidende Faktor für diesen historischen Kurswechsel sein, den sie allerdings schon wieder etwas abgeschwächt hat.

Zweitens: Schärfer ist weniger die Rhetorik von Merkel gegenüber den USA geworden, sondern es ist die SPD, die jetzt im Wahlkampf aufdreht und so unter anderem die Linkspartei dazu einlädt, noch etwas schneller mit der Herde zu laufen. Die Kanzlerin hat spätestens zu Jahresbeginn deutlich gemacht, dass es zwar bei der engen Partnerschaft mit den USA bleiben werde, was schon aus Gründen der ökonomischen Verflechtung keine Frage kurzfristiger Politikwechsel ist - dass man aber vorbereitet sein muss auf »mehr Eigenständigkeit« in Europa.

CDU und SPD haben Trump von Anfang an kritisch gesehen .Trotzdem war das transatlantische Duckmäusertum gegenüber der neuen US Regierung bei Merkel genauso stark ausgeprägt wie beim SPD Außenminister Gabriel. Beim Oppositionschef Schulz war die US Krtitik etwas stärker ausgeprägt aber bei der Linkspartei in Form von Sahra Wagenknecht akls Linksfraktionschein am klarsten.

Also da muß die Linkspartei nicht getrieben werden - am wenigsten von der transatlantischen SPD.

Die ökonomische Verflechtung ist in Wahrheit eine ökonomische Rivalität der Global Player untereinander. Das wurde weiter oben ja auch genau dargelegt. Insofern ist das eine Fehleinschätzung von Tom Strohschneider.

An mehr Eigenständigkeit von Europa führt kein Weg vorbei. Nur formiert sich hier eher ein asoziales , militaristisches und neoliberales Europa der EU Konzernherrschaft, dass mit einem basisdemokratischen Europa der Völker von unten rein garnichts gemein hat. Dieser Europa in dieser Form der Eurokraten in Brüssel muß abgewickelt werden und es braucht erstens eine Einbindung Rußlands und vor allem eine neue sozialistische Verfassung.

Drittens: Aus der Sicht der Kanzlerin ist der »postamerikanische Realismus« eine Medaille mit zwei Seiten - Sicherung der ökonomischen Voraussetzungen und Abwehr von Einschränkungen bei globaler Handelsfreiheit, wobei ein dahinter liegendes Normativ praktisch erkennbar ist. Es geht um das Funktionieren der Marktlogik an sich. Die andere Seite ist das, was die herrschende Lesart immer als globale Sicherheitsinteressen bezeichnet. Auch diese sind widersprüchlich, weil zum Beispiel die Ablehnung von Interventionskriegen durchaus einhergehen kann mit der Zustimmung zu höheren Rüstungsausgaben, das entspricht einer alten bundesrepublikanischen Logik, derzufolge andere in den Krieg ziehen und man selber lieber nur bezahlt. Zugleich hat sich in den vergangenen Jahren das Bild stark gewandelt: Vor allem Syrien hat gezeigt, dass sich regionale Machtverhältnisse und auf die globale Ebene ausstrahlende Allianzen schneller ändern können, als es auf dem politischen Parkett nachvollzogen wird.

Also Trump hat längst deutlich gemacht, dass er globalen Freihandel ablehnt. Er lehnt u.a. deshalb auch TTIP ab. Er will stattdessen nur bilateralen Freihandel, der in jedem Einzelfall denNutzen für die USA im Auge hat. Für die deutsche Wirtschaft würde es bedeuten Millionen weniger Autos in den USA zu verkaufen oder aber waffen in den USA als Ausgleich zu kaufen bis der Arzt kommt., denn die deutsche Wirtschaft hat gigantische Handelsbilanzüberschüße von über 60 Mrd Dollar gegenüber der US Wirtschaft.

Die deutsche Wirtschaft oder die deutsche Gesllschaft, die mit Steuergeldern oder Verschuldung diese Rüstungsmehrausgaben erbringen muß, ist also einer der großen Verlierer der neuen US Handelspolitik.

Die deutsche Groko-Bundesregierung hat sich auch in der Vergangenheit immer an illegalen und völkerrechtswidrigen Angriffskriegen der USA beteiligt. Mehr Rüstungsausgaben von 30 Mrd auf 60 Mrd Euro jährlich in einigen Jahren ( was Merkel Trump schon zugesichert hatte) wird nicht dazu führen, dass sich Deutschland weniger an Interventionskriegen für Rohstoffinteressen udnGeo-Interssen beteiligen wird. Jede Waffe findet ihren Kriegseinsatz . Es wird eher mehr Soldaten notwendig machen und genauso wie bei der Kostenteilung für die Nato-Kriege wird Trump auch auf eine vermehrte Beteiligung von deutschen Soldaten bestehen.

Seine Ankündigung in Zukunft wemiger Kriege zu führen, hat sich schon jetzt als reine Illusion erwiesen - nicht nur in Syrien, Jemen, Afghanistan,Lybien und im Irak oder in Fernost.

Auch in Syrien hat sich so viel nicht geändert . Das ist eine Fehleinschätzung. Die Militär-Politik der Kurden hat rein taktische Ursachen. Niemand hat bei den Kurden Illusionenn in die US-Außenpolitik. Sie nutzen nur strategische Interessen der USA aus. Bei Bedarf kann ich das an anderer Stelle gerne mal ausführen. Nur soviel. Trump wurde nicht zum YPG/PKK- Versteher oder gar zum Marxisten -Leninisten . Es hat eher damit zu tun, dass die USA Schiiten und Sunniten gegen sich aufgebracht haben - wie zum Teil auch die Türken ( die Assad-Regierung wie auch die pro-iranische Regierung im Irak sowieso) und deshalb jetzt neue Verbündete brauchen.

Viertens: Das stellt auch eine Reihe von traditionell gepflegten Sichtweisen in der gesellschaftlichen Linken infrage, mindestens aber verlangt die Entwicklung nach einem zweiten, neuen Blick: Was bedeutet es eigentlich, dass die USA jene kurdischen Allianzen bewaffnen und militärisch unterstützen, die hierzulande gern als Partner emanzipatorischer Kämpfe angesehen werden? Welche Konsequenzen ziehen die Linken daraus, dass ein aus dem vergangenen politischen Jahrhundert stammendes Militärbündnis im Konflikt in Syrien praktisch auf unterschiedlichen Seiten »engagiert« ist? Was bedeutet eigentlich die Forderung nach einem europäischen Sicherheitssystem »unter Einbeziehung Russlands« unter globalen Verhältnissen, die sich von denen recht deutlich unterscheiden, unter denen man solche Forderungen einst zur Richtschnur machte?

Die USA sind kein Freund der Kurden. Für die Kurden der YPG/PKK ist das Bündnis mit den USA nur rein taktisch. Die Kurden nutzen für sich den Umstand aus, dass es Risse zwischen der USA und der Türkei in der Nato gibt.

Und die USA könnenErdogan am besten unter Druck setzen, indem sie die Kurden unterstützen.

Zudem haben die USA die Verbündeten in der arabischen Welt allesamt verschreckt . Sie haben im Irak vor allem Schiiten und Sunniten aufeinander gehetzt. Sowohl die Schiiten im Irak noch die Sunniten, die vielfach auf Al Kaida und IS setzten, wollen irgendetwas mit den USA zu tun haben . Die syrische Assad-Regierung sowieso nicht und die YPG kooperiert übrigens auch mit der Assad - Regierung. Auch das zeigt die Fragilität des Bündnisses der Kurden mit dem US Imperialismus . Aber für die Kurden wird die Vision eines Kurdenstaates so realistischer ! Es ist aber nur ein taktisches Bündnis auf Zeit.

Die Linke in der Tradition der KPD von Karl und Rosa und der SED war immer pro-russisch eingestellt. Das hängt mit der russischen Oktoberrevolution von 1917 und dessen Folgen zusammen. Erst 1989 kam es zum Untergang des Ostblocks und zur Restauration des Kapitalismus. Trotzdem wissen die meisten Linken in Europa, dass es nur mit Russland Frieden in Europa und Weltfrieden geben kann. Die friedensgefährdende Renaissance der Russophobie der Nazis und der Erzkonservativen muß von Linken ja nicht kopiert werden.

Fünftens: Der Ruf, Europa müsse jetzt enger zusammenrücken, ist eine politische Falle, wenn man nicht zugleich ausspricht, was dieses Zusammenrücken bedeutet und zu welchem Zweck es geschehen soll. Ein Kollege der »New York Times« erzählte, was er schon vor Monaten über die Strategie im Berlin der Großen Koalition, die in dieser Frage offenbar gar keine mehr ist, erfahren hat: Solange beschwichtigend mit dem irrlichternden Trump umgehen, solange es geht - aber einen Plan B ausarbeiten, für den Fall, dass man diese Linie nicht mehr halten kann. Wenn sich Trump in seiner praktischen Politik gegen das richtet, was als die Kerninteressen Deutschlands gilt (aber nicht unbedingt die Interessen der Bevölkerung sind, die hier lebt), müsse auch der Konflikt mit der US-Administration gesucht werden. In der Berliner Lesart, in der Europa eine Art politischer Vorhof »deutscher Interessen« ist, bringt das auch die EU ins Spiel und damit die Rhetorik vom »enger zusammenrücken«.

Natürlich muß sich Europa vom US Imperialismus emanzipieren und mehr Souveränität gegenüber den USA erlangen.

Es ist traurig, dass erst die Präsidentschaft von Trump diese Erkenntnis brachte. Selbst in der Linkspartei gab es willfährige und hörige Transatlantiker wie MdB Stefan Liebich, der die Zeichen der Zeit nie erkannt hatte.

Sechstens: In der Strategie von Merkel heißt das unter anderem, die EU als militärischer Player auszubauen. Weitgehend unbeobachtet von der Öffentlichkeit geht dies voran, etwa mit noch mehr Kooperation der nationalen Armeen, die durch den Brexit erleichtert werden, weil es bisher Großbritannien war, das davon wenig hielt. Zudem zeigt man sich in Osteuropa dafür eher aufgeschlossen seit infrage steht, welche Rolle die NATO tatsächlich noch spielt - von einem »amerikanischen Schutzschirm« geht dort kaum noch jemand aus. Das »Zusammenrücken« ist also nicht zuletzt eines auf dem Gebiet von Militär und Rüstung, was unter der Hand und durchaus widersprüchlich eine »Staatlichkeit« Europas voranbringt - dies allerdings unter Vorzeichen, die mit linken Vorstellungen nicht viel zu tun haben. Wenn die SPD nun vor »neuer Aufrüstung« warnt, praktisch also davor, dass es keine Alternative ist, von den USA und vom budgetären Aufrüstungsziel der NATO umzuschwenken auf eine europäische »Lösung«, die dasselbe beinhaltet, ist das durchaus richtig. Dass von links daran kritisiert wird, dass die Sozialdemokraten schon früher so geredet, aber nicht auch so gehandelt haben, mag auch stimmen. Politik wird allerdings dann gasförmig und verflüchtigt sich, wenn man nicht mehr für möglich erachtet, dass Leute und Parteien auch einmal ihre Meinung grundlegend ändern können.

Es wird zu einer zunehmenden Staatlichkeit in Richtung " Vereinigte Staaten von Europa" kommen und es wird auch zu einer europäischen Armee kommen - ob man es befürwortet oder nicht. Dann ist die Nato endgültig obsolet. Eine europäische Architektur gegen Rußland wäre allerdings ein großer Fehler.

Siebtens: Was in den vergangenen Tagen nach der Bierzeltrede von Merkel zu hören war, könnte man also als ein mittleres Erdbeben bezeichnen, das Ausdruck einer größeren tektonischen Verschiebung der globalen Politikverhältnisse ist. Wann diese begonnen hat, wäre noch genauer auszuloten, weil es dabei helfen würde, die Risse und Erschütterungen zu verstehen, die durch die auftretende Reibung entstehen. Das wäre eine linke Herausforderung: sich den politisch-ökonomischen Ursachen zuzuwenden, von denen Neuorientierungen in der jeweiligen Politik der »starken Männer« (und Frauen) jeweils eher Ausdruck sind denn Ursache. Wer über Alternativen zur globalen Unordnung reden will, braucht hier glaubwürdige Antworten, die zugleich mit einer realen Durchsetzungsperspektive verbunden sind.

Achtens: »Die kurzsichtige Politik der amerikanischen Regierung steht gegen die Interessen der Europäischen Union«, hat Sigmar Gabriel jetzt gesagt. Hier könnte ein Hebelpunkt einer eigenständigen linken Perspektive in diesen Zeiten liegen. Allerdings nicht so, wie es der frühere SPD-Chef wohl meint. Ein inhaltleerer Europäismus, der nicht zu grundlegenden Kursänderungen in Brüssel vor allem aber Berlin bereit ist, bringt gar nichts. Man wird jetzt schnell merken, wie gut »die andere Seite« in der EU vorbereitet ist auf die Zeiten des »postamerikanischen Realismus«. Dabei ist ein Pfad wahrscheinlich, der Europa noch weiter wegbringt von alternativen Vorstellungen - und zwar unter Verweis darauf, dass es »alternativlos« ist, nun in der EU auf eigenen Beinen das zu machen, was schon vorher im engeren Bündnis mit der US-Administration nicht richtig war. Wenn aus der SPD jetzt erklärt wird, der Westen werde »gerade etwas kleiner«, dann sitzt die gesellschaftliche Linke insofern ein bisschen zwischen den Stühlen, als dass mit dem Westen einerseits Aufklärung, Menschenrechte usw. verbunden werden, andererseits aber auch eine herrschaftskonforme Erzählung zur globalen Sicherung von Wertschöpfung, Rohstoffen und Profit. Entscheidend für die öffentliche Auseinandersetzung dürfte deshalb eine wirklich »eigene, linke Agenda« für Europa sein. Das Spielfeld ist jetzt endgültig die europäische Ebene. Vorschläge liegen vor, bisher wird kaum darüber gesprochen, auch nicht von Linken.

Ja es ist wohl eine historische Zäsur.Die meisten Menschen werden es nocjh nicht bemerkt haben.

Nur ist ein neoliberales und militaristisches Europa der Konzernherrschaft genauso falsch wie ein transatlantischen Nato-Imperialismus.

Es braucht als Vision ein sozialistisches Pan-Europa bis zum Ural. Die Profitinteressen der Global Player in der EU und den USA sind genauso wie Kriege kein Naturgesetz. Eine andere Ordnung ist möglich.

Der Westen wird auch nicht kleiner wie Gabriel schwadroniert. Der Westen löst sich als Dominante in der Weltpolitik auf . Wir kommen zu einer mutipolaren Weltordnung, die auch die Chance für eine neue und gerechte Weltwirtschaftsordnung optional ermöglichen wird.

Neuntens: Der Wettlauf um die grellsten Symbole und lautesten Rhetoriken ist politisch für Linke nicht zu gewinnen - mal abgesehen von der Frage, ob es überhaupt sinnvoll ist, sich daran zu beteiligen. Wer nur noch ein bisschen lauter und bestimmter den Abzug der Bundeswehr aus der Türkei fordert, hat noch nichts darüber gesagt, wie sich seine Position von der der Bundesregierung, von den Wahlkämpfern der SPD und so fort unterscheidet. Und auch nicht darüber, was es zum Beispiel für die SYRIZA-geführte Regierung in Griechenland bedeuten würde, wenn der zu recht kritisierte »EU-Flüchtlingsdeal« aufgekündigt wird.

Zehntens: Und immer daran denken, es ist Wahlkampf. Um den Sound der Lieder richtig zu deuten, ist es sinnvoll in diesen Zeiten, die höchsten Höhen und die tiefsten Bässe auszublenden. Merkel treibt die Sozialdemokraten auf gekonnte Weise vor sich her, ihre Union hat erst eine Erzählung in die Welt gesetzt, die der SPD einredete, »nur mit sozialer Gerechtigkeit« könne man keine Wahlen gewinnen, was gar niemand behauptet hatte. Nun räumt sie das Thema ab, mit dem Martin Schulz gern auf den Spuren von Emmanuel Macron gewandelt wäre: Europa. Sie spielt mit der rhetorischen Distanzierung von den USA, ein Ressentiment im Blick, das jenseits emanzipatorischer Politik liegt. (Die Frage, was eigentlich jene Staaten denken könnten, die im 20. Jahrhundert leidvolle Erfahrungen machten und bisher wohl ganz froh war, dass die Deutschen von der »Weltmacht« USA am Halsbändchen geführt wurden, stellt praktisch niemand.) Und Merkel besetzt mit ihrer Kritik an Trump gleich noch ein Feld der Grünen mit: den Klimaschutz. Je stärker der Resonanzboden schwingt, den die CDU-Chefin mit dosierten Bemerkungen zum Tanzen bringt, desto wahrscheinlicher wird, dass eine davon profitiert: Angela Merkel selbst.

Ein Austritt aus der Nato bleibt als einer der ersten wichtigen Schritte auf der Agenda. Es würde auch das Ende der Zusammenarbeit mit der Türkei auf Nato-Ebene bedeuten. Das ist auch nicht schrill sondern absolut angebracht. Die militärische US Vorherrschaft im Westen ist wirklich obsolet, weil sie uns in immer neue illegale Angriffskriege zerrrt und viele sinnlose Tote und Millionen neuer Flüchtlinge schafft.

Wir brauchen auch keine deutsche Vorherrschaft in Europa. Vielmehr ist eine neue pan-europäische Verfassung und eine Aufflösung der nicht reformierbaren EU der Konzernherrschaft dringend erforderlich.

Volksbetrug: SPD beteiligt sich an Merkels Privatisierung der Autobahn durch die ÖPP-Hintertür

Immer wieder hat die SPD betont, dass es keine Privatisierung der Autobahn im Lande geben werde - zumal die Bürger durch Steuergelder die bestehende Autobahn schon einmal bezahlt haben.

Merkels CDU träumt aber davon, die Autobahn den Rendietejägern zu opfern udn zu einem Objekt des privaten Abkassierens von Profitinteressierten zu machen.

Anfangs zierte sich die SPD in der Großen Koalition noch.

Es wurden Passagen im Gesetzestext geändert, die eine komplette Privatisierung des Autobahnnetzes mit einem Schlag ausschlossen.

Aber jetzt versucht man es mit der Salammitaktik durch die Hintertür für neue Projekte oder Sanierungen des Autobahnnetzes zu verwirklichen.

Dafür wird das Scheunentor der Öffentlich Privaten Partnerschaften ( ÖPP) ganz weit aufgerissen und könnte so zum Standard-Instrument für Privatisierungen durch die Hintertür genutzt werden - auch wenn die Betreibergesellschaft bzw. die Infrastrukturgesellschaft im Besitz des Bundes bleibt

Die Befürworter des bestehenden Kompromisses zur Autobahnprivatisierung haben sich deshalb die Unterstützung des Bundesrechnungshofes (BRH) besorgt. Enn entsprechender Bericht liegt Berliner Mainstreammedien vor.

Es geht um einen kompromiss und um ein komplexes Gesetzespaket zur Änderung der Bund-Länder-Finanzen.

Mit Vertfassungsänderungen soll auch das heikelste verkehrspolitische Projekt der Regierung durchgebracht werden: Die Privatisierung der Autobahnen.

Doch die sei nun ausgeschlossen, behauptet die Fraktionsspitze der SPD.

Weil das Kritiker wie die linke Fraktionsvorsitzende Sahra Wagenknecht anders sehen, entwarf die Parteiführung einen Plan, um skeptische Abgeordnete auf Linie zu bringen,

Das bestätigt nun auch der Bericht des Bundesrechnungshofes.

Die Privatisierung wurde angeblich verhindert. Das soll den Abgeordneten nun mit dem amtlichen Prüfsiegel des Bundesrechnungshofes verdeutlicht werden. Ein gelungener Schachzug vor der Abstimmung im Bundestag am Donnerstag.

Einschätzung der Rechnungsprüfer ist aber unwahr.

Hermes wundert sich über die neue Einsicht der Rechnungsprüfer. „Bedauerlich“, sagt einer, „befremdlich“, nennt es ein anderer.

Georg Hermes nennt die Bewertung der Prüfer, dass „jegliche Privatisierung der Bundesautobahnen ausgeschlossen“ sei: „optimistisch und etwas forsch“. Höflich ausgedrückt. Tatsächlich stimmt diese Einschätzung absolut nicht.

Hermes bezieht sich auf eine Passage, in der die Prüfer darlegen, wie die Infrastrukturgesellschaft in eine Aktiengesellschaft umfirmiert werden kann.

Während dies in einer älteren Gesetzesfassung problemlos ohne das Parlament möglich war, muss der Bundestag nun zustimmen.

„Darüber hinaus ist jegliche Privatisierung der Bundesautobahnen ausgeschlossen“, heißt es jetzt vom BRH pauschal. Rechtssicher wäre die Formulierung: „Die Bundesautobahnen werden in bundeseigener Verwaltung geführt“.

Und es tun sich weitere Lücken auf: Die Kreditfähigkeit ist nur einfach gesetzlich geregelt und kann von neuen Mehrheiten jederzeit geändert werden. Entscheidend aber sind ÖPP.

Im Grundgesetz werden diese jetzt erstmals sogar indirekt verankert: „Eine Beteiligung Privater im Rahmen von Öffentlich-Privaten Partnerschaften ist ausgeschlossen für Streckennetze, die das gesamte Bundesautobahnnetz oder das gesamte Netz sonstiger Bundesfernstraßen in einem Land oder wesentliche Teile davon umfassen.“ Die Rechnungsprüfer dazu: „Mit den im Änderungsantrag vorgesehenen Regelungen wird eine Teilnetzprivatisierung ausgeschlossen“.

Für „das gesamte Bundesautobahnnetz“ auf einen Schlag mag eine Privatisierung nun grundgesetzlich verhindert worden sein, doch künftig könnte ÖPP bei Autobahn-Projekten seriell als Standardmodell gewählt werden.

Ein Modell, das laut den eigenen Berechnungen des Bundesrechnungshofes bisher stets rund 40 Prozent teurer war. Auch so zieht Merkel und die SPD den Menschen das Geld aus der Tasche.

Laut Hermes ist zudem die Formulierung „wesentliche Teile“ interpretationsfähig. Näher begrenzt wird diese wiederum nur durch einfaches Gesetz. Eine wirksame Privatisierungsbremse ist also auch hier nicht erreicht worden. Dem Segen der Prüfer haftet etwas Politisches udn Instrumentalisiertes an.

Die große Koalition scheint mit ihrer Betrugs-Taktik erfolgreich zu sein.

Zunächst versuchte sie eine nahezu vollständige Privatisierung zu erreichen. Aus der Erleichterung, viele Punkte entschärft zu haben, stimmen nun selbst Kritiker einer Privatisierung zu, die sie noch vor wenigen Monaten kritisiert hätten.

„In mancher Vorstandsetage können jetzt die Korken knallen“, sagt einer. Denn tatsächlich ging es den Versicherungskonzernen und Straßenbaufirmen stets um ÖPP.

Scheinbar selbstlos lehnten sie noch vor zwei Jahren „eine Beteiligung privater Partner an der Gesellschaft“ ab, so der Versicherungsverband. Weiter: „Eine solche Gesellschaft böte jedoch auf Projektebene viele Möglichkeiten, privates Kapital zu beteiligen. Öffentlich-private Partnerschaften haben sich bewährt.“ Ziel erreicht.

Rund 80 Abgeordnete würden genügen, um das Gesetzespakt zu verhindern. Linke und Grüne beantragen eine namentliche Abstimmung zu den einzelnen Aspekten des Pakets. Für spätere Transparenz.

Seite 616 von 1327